『ビオフェルミン』と『ビオフェルミンR』、同じ整腸剤の違いは?~耐性と抗生物質との併用したときの効果

記事の内容

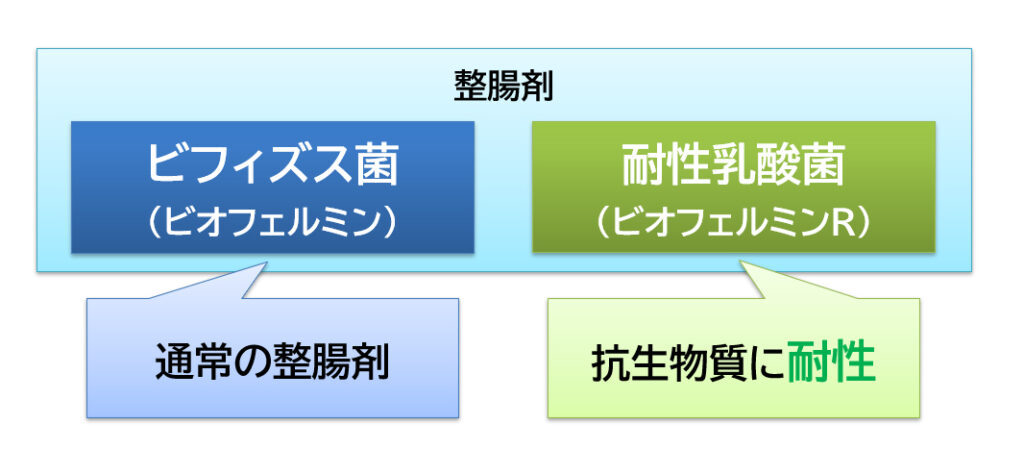

回答:『ビオフェルミン』は通常の整腸剤、『ビオフェルミンR』は抗生物質と一緒に使う薬

『ビオフェルミン(一般名:ビフィズス菌)』と『ビオフェルミンR(一般名:耐性乳酸菌)』は、どちらも腸に”善玉菌”を届け、腸内環境を整える整腸剤です。

『ビオフェルミン』は、普通のビフィズス菌の薬です。

『ビオフェルミンR』は、抗生物質に対して「耐性(R:resistance)」を持った乳酸菌の薬です。

そのため、抗生物質を使った際に起こる下痢などの副作用には『ビオフェルミンR』を使うのが一般的です。ただし、『ビオフェルミンR』も全ての抗生物質に対して「耐性」があるわけではなく、保険適用上も併用できるものは限られていることに注意が必要です。

回答の根拠①:善玉菌を供給する薬の効果

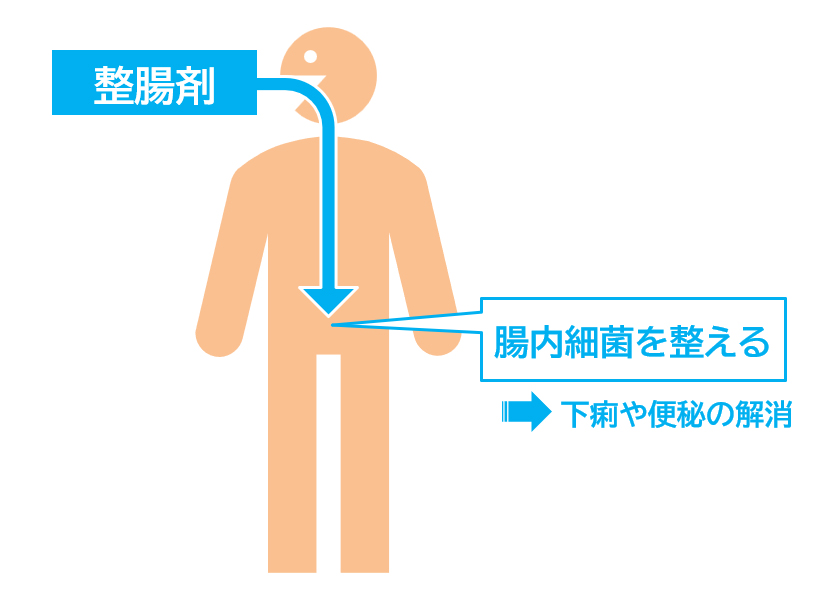

『ビオフェルミン』などの整腸剤は、ヒトにとって有益な乳酸菌やビフィズス菌といった”善玉菌”を補給し、腸内細菌の乱れを整える目的で使う薬です。

実際、こうした”善玉菌”の補給によって、下痢や軟便1)、便秘2,3)といった症状を、ほとんど副作用なく改善する効果が確認されています。

そのため、下痢や便秘の症状に対して、特に副作用を避けて治療したい場合などには、『ビオフェルミン』などの整腸剤が治療薬として選ばれることがあります。

1) J Pediatr (Rio J).76 Suppl 1:S209-17,(2000) PMID:14676925

2) Am J Clin Nutr.100(4):1075-84,(2014) PMID:25099542

3) Arch Gerontol Geriatr.71:142-149,(2017) PMID:28467916

回答の根拠②:抗生物質で起こる下痢・軟便を減らす効果

細菌感染症は、原因となっている細菌を退治する抗生物質(抗菌薬)を使うことで治療できます。しかし、このとき抗生物質(抗菌薬)はヒトにとって有益な”善玉菌”にまで作用してしまうために、腸内細菌のバランスが崩れ、下痢や軟便の症状が現れることがあります。

『ビオフェルミン』のような整腸剤は、こうした抗生物質(抗菌薬)による下痢や軟便の症状を半分くらいに減らすことが確認されています4,5,6)。

4) JAMA.307(18):1959-69,(2012) PMID:22570464

5) Aliment Pharmacol Ther.42(7):793-801,(2015) PMID:26216624

6) Cochrane Database Syst Rev . 2019 Apr 30;4(4):CD004827.PMID:31039287

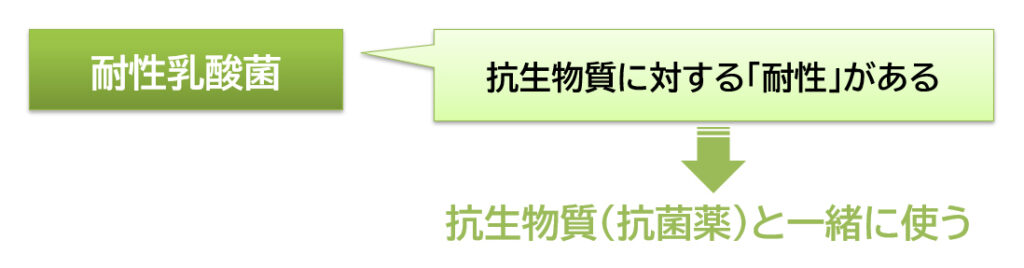

『ビオフェルミンR』は、抗生物質に耐性を持つ

整腸剤で補給される乳酸菌やビフィズス菌といった”善玉菌”も、「細菌」の一種です。そのため、抗生物質(抗菌薬)を使うと悪い菌と一緒に死滅してしまうことがあります。そこで選択肢になるのが、抗生物質(抗菌薬)に対して「耐性」を持った”善玉菌”で作られた『ビオフェルミンR』です。

『ビオフェルミンR』に用いられている菌は、薬に対して「耐性」を持っているため、抗生物質(抗菌薬)と一緒に服用しても生存し続け7)、その効果をより高く維持し続けることが期待される8)からです。

このことから、抗生物質(抗菌薬)を使って治療している時に起こる下痢や軟便・便秘といった副作用を予防・改善するためには、『ビオフェルミンR』を選ぶのが一般的です。

ただし、『ビオフェルミンR』も全ての抗生物質(抗菌薬)に対して「耐性」があるわけではありません。そのため、保険適用上は下記のような薬との併用しか認められていません7)。

※『ビオフェルミンR』との併用が認められている抗生物質(抗菌薬)7)

ペニシリン系

セファロスポリン系

アミノグリコシド系

マクロライド系

テトラサイクリン系

ナリジクス酸

7) ビオフェルミンR錠 添付文書

8) Microbiology.87:116-126,(2018) ※PubMed外

薬剤師としてのアドバイス:安価な整腸剤をうまく活用しよう

抗生物質(抗菌薬)を中途半端に使うと、薬が効きにくい”耐性菌”を生み出す最大の原因になります。そのため、処方された抗生物質(抗菌薬)は、たとえ症状が良くなっても、最後まで飲み切る必要があります。

このとき、抗生物質(抗菌薬)で起こる下痢や軟便といった副作用がよく治療挫折の原因になりますが、これらの副作用は『ビオフェルミンR』などを併用しておくことで、かなりの割合を防ぐことができます。

整腸剤はどれも値段が安く、厄介な副作用も少ない薬です。抗生物質(抗菌薬)を使っていてお腹が緩くなった経験がある、そういった経験があって”飲み切り”に抵抗がある場合には、事前に医師・薬剤師に相談して、こうした整腸剤をうまく活用してもらえたらと思います。

ポイントのまとめ

1. 『ビオフェルミン』と『ビオフェルミンR』は、腸に”善玉菌”を届け、腸内環境を整える整腸剤

2. 整腸剤は、抗生物質(抗菌薬)による下痢や軟便を半分くらいに減らしてくれる

3. 『ビオフェルミンR』の菌は「耐性」を持つため、抗生物質(抗菌薬)と一緒に使われる

薬のカタログスペックの比較

添付文書、インタビューフォーム、その他資料の記載内容の比較

| ビオフェルミン | ビオフェルミンR | |

| 菌種 | ビフィズス菌 Bifidobacterium bifidum | 耐性乳酸菌 Streptococcus faecalis |

| 適応症 | 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 | 抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |

| 用法 | 1日3回 | 1日3回 |

| 世界での販売状況 | 日本のみ | 日本、台湾、マカオ |

| 剤型の規格 | 錠、散 | 錠、散 |

| 代表製剤の製造販売元 | 大正製薬 | 大正製薬 |

| 同種同効のOTC医薬品 | 『ビオフェルミンS』など(※菌種は異なる) | (販売されていない) |

+αの情報①:「耐性」の表記がない通常の整腸剤は、抗生物質(抗菌薬)と併用できない?

抗生物質(抗菌薬)と併用する場合、「耐性」を持った整腸剤の方が菌の生存率が高い8)のは確かですが、腸管に対する接着能が高いLactobacillus 属やBifidobacterium 属のような菌種であれば、死菌であっても一定の生理活性が発揮される可能性があります9)。

そのため、通常の『ビオフェルミン』も抗生物質(抗菌薬)と併用できない、というわけではありません。

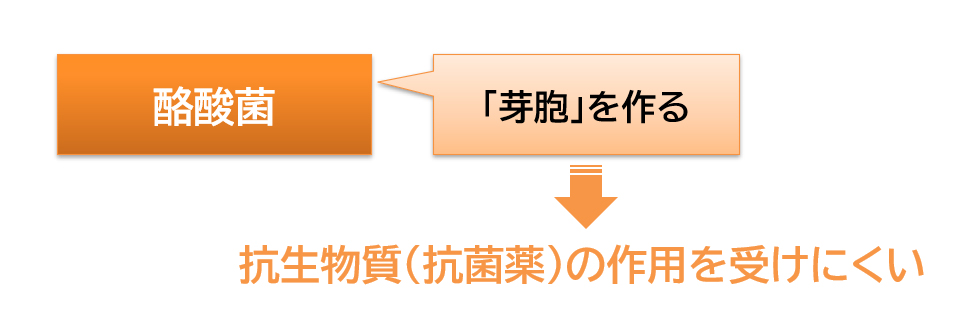

また、同じ整腸剤でも『ビオスリー』や『ミヤBM』に配合されている「酪酸菌」は、製剤中では基本的に「芽胞」という休眠状態になっているため、各種抗生物質の作用を受けにくいという特徴があります10,11,12)。

このことから、特に「耐性」の記載がない『ビオスリー』や『ミヤBM』も、抗生物質(抗菌薬)による下痢の予防・治療を目的に使われることがあります。

9) 日本乳酸菌学会誌.27(3):176-186,(2016)

10) 薬学雑誌.132(7):849-53,(2012) PMID:22790032

11) ビオスリー配合散 インタビューフォーム

12) ミヤBM細粒 インタビューフォーム

+αの情報②:整腸剤に副作用はない?

基本的には副作用の少ない整腸剤ですが、過剰摂取すると菌の生産物が腸内に蓄積し、浸透圧性の下痢13)や膨満感14)の原因になることがあります。

また、”善玉菌”とはいえ菌を用いた薬のため、免疫不全の人が使うと日和見感染や敗血症のリスクにもなる15)、という点には注意が必要です。

13) Am J Gastroenterol.109(1):110-9,(2014) PMID:24247211

14) Am J Gastroenterol.108(5):707-17,(2013) PMID:23588241

15) Microorganisms.9(12):2620,(2021) PMID:34946221

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

この記事へのコメントはありません。