『タミフル』・『リレンザ』・『イナビル』・『ラピアクタ』、同じインフルエンザ治療薬の違いは?~効果と投与経路による使い分け

記事の内容

- 1 回答:効果はだいたい同じため、投与経路で使い分ける

- 2 回答の根拠①:治療効果の違い

- 3 回答の根拠②:「オセルタミビル」の特徴~わかりやすい投与方法と豊富な使用実績

- 4 回答の根拠③:「ザナミビル」の特徴~吸入薬のメリットとB型に対する効果

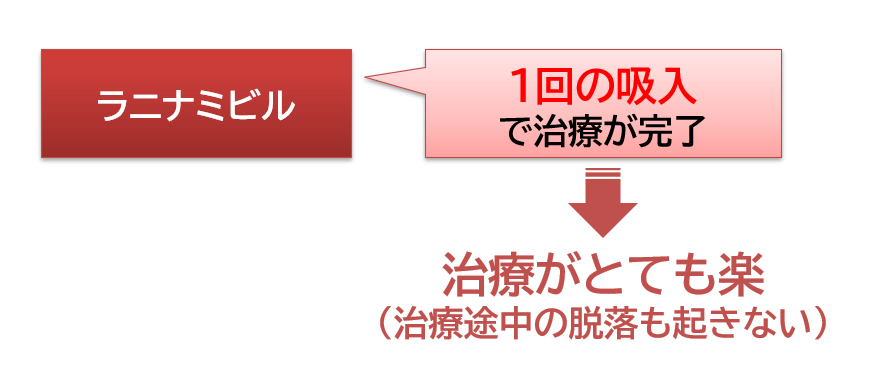

- 5 回答の根拠④:「ラニナミビル」の特徴~1回で治療が終わる手軽な吸入薬

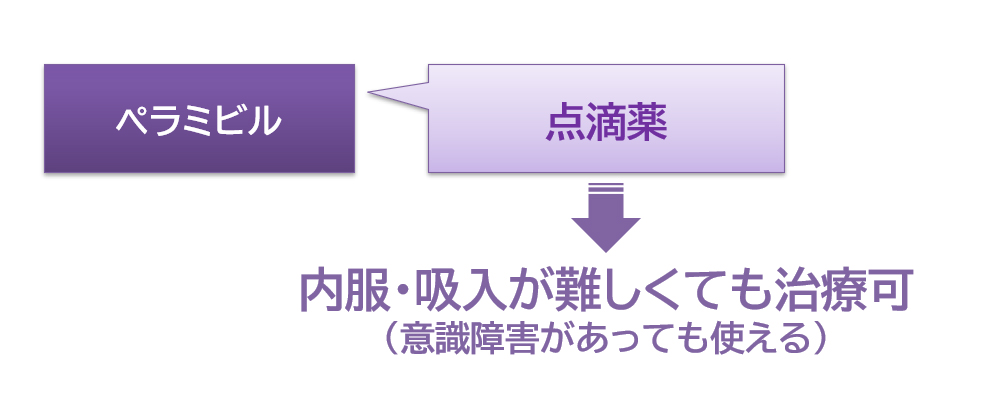

- 6 回答の根拠⑤:「ペラミビル」の特徴~点滴薬の位置づけ

- 7 薬剤師としてのアドバイス①:抗ウイルス薬は「発症から48時間以内」に使うのが基本

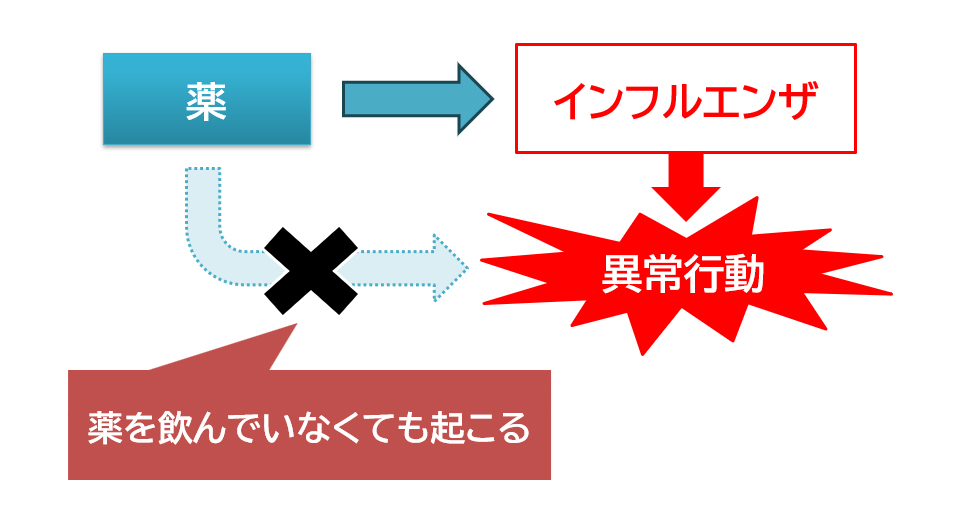

- 8 薬剤師としてのアドバイス②:「異常行動」は薬を飲んでいなくても注意を

- 9 薬のカタログスペックの比較

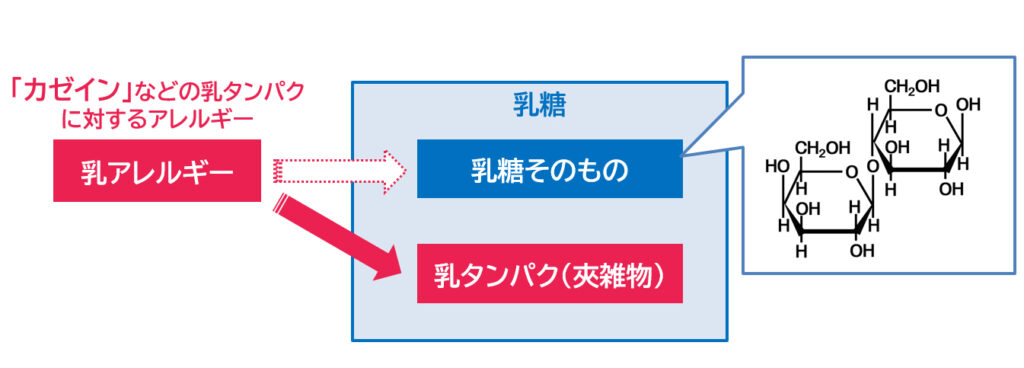

- 10 +αの情報①:1回の服用で良い『ゾフルーザ』

- 11 +αの情報②:乳アレルギーの患者に対する吸入薬の選び方

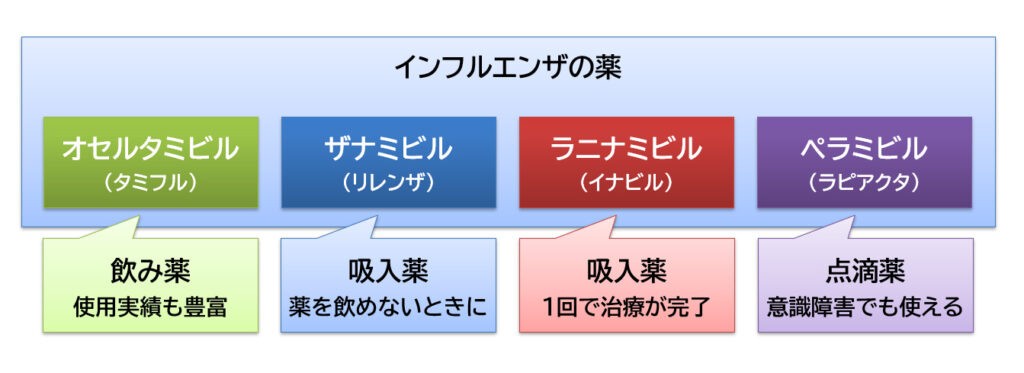

回答:効果はだいたい同じため、投与経路で使い分ける

『タミフル(一般名:オセルタミビル)』・『リレンザ(一般名:ザナミビル)』・『イナビル(一般名:ラニナミビル)』・『ラピアクタ(一般名:ペラミビル)』は、季節性インフルエンザの治療に使う抗ウイルス薬(ノイラミニダーゼ阻害薬)です。

『タミフル』は、子どもから高齢者まで使いやすく、使用実績も豊富な「飲み薬」です。

『リレンザ』は、薬を飲めないときにも便利な「吸入薬」です。

『イナビル』は、1回で治療が完了する「吸入薬」です。

『ラピアクタ』は、意識障害のときでも使える「点滴薬」です。

基本的な効果や安全性に大きな違いはないため、飲み薬・吸入薬・点滴薬という投与経路の違いで選ぶのが一般的です。

回答の根拠①:治療効果の違い

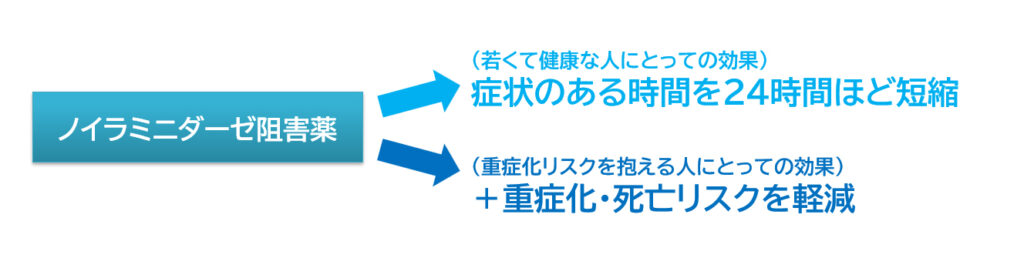

「オセルタミビル」「ザナミビル」「ラニナミビル」「ペラミビル」は、どれも「ノイラミニダーゼ阻害薬」に分類される、同じ作用の薬です。

基本的な効果はどれも同じで、インフルエンザの症状が解消するまでに、薬無しでは平均80時間くらいかかるところを、24時間ほど短縮するくらいのものです1)。そのため、「飲み薬」か「吸入薬」か「点滴薬」か、といった投与経路の違いによって選ぶのが一般的です。

1) J Infect Chemother.28(2):158-169,(2022) PMID:34840038

ハイリスクな人では”重症化”を防ぐ効果も期待できる

若く健康な人の場合、「ノイラミニダーゼ阻害薬」を使ってもインルエンザの重症化リスクの抑制効果はほとんど期待できません2)。そのため、薬を使う目的は”症状が続く時間を短くする”ことに留まります。

一方で、持病などがあってインフルエンザが重症化しやすい人の場合は、「ノイラミニダーゼ阻害薬」を使うことで重症化・死亡リスクを減らせる3,4)ことが確認されています。

このことから、同じ薬であっても、患者背景によって薬を使う目的や推奨度は大きく異なるものが設定されています5)。

※インフルエンザが重症化しやすい人 6)

・5歳未満(特に2歳未満)の幼児、65歳以上の高齢者

・妊婦、または出産から2週以内

・喘息などの呼吸器疾患、心血管疾患、腎臓や肝臓の疾患・血液疾患・糖尿病などの代謝性疾患、神経疾患(てんかん/脳卒中を含む)がある

・免疫抑制状態(免疫抑制薬を使っている、HIV感染)

・アスピリン/サリチル酸を長期で使用している小児

・BMIが40以上の肥満

・ナーシングホーム等の長期療養施設に入居している

2) Cochrane Database Syst Rev . 2014 Apr 10;2014(4):CD008965. PMID:24718923

3) J Antimicrob Chemother.72(11):2990-3007,(2017) PMID:28961794

4) Clin Infect Dis.64(10):1328-1334,(2017) PMID:28199524

5) 日本感染症学会 「提言~抗インフルエンザ薬の使用について~」

6) MMWR Recomm Rep.60(1):1-24,(2011) PMID:21248682

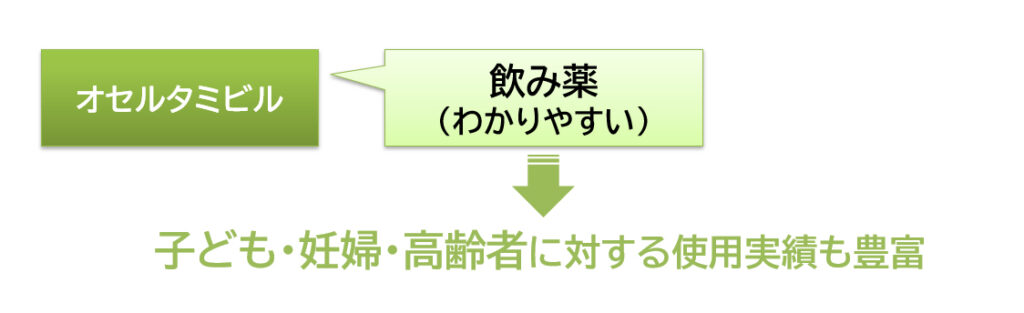

回答の根拠②:「オセルタミビル」の特徴~わかりやすい投与方法と豊富な使用実績

「オセルタミビル」は、1日2回、5日間続けて服用することでインフルエンザを治療する飲み薬で、「カプセル」と「ドライシロップ」があります7)。

飲み薬は、服用にあたって複雑な手技は必要なく、”飲むだけ”で済むのでわかりやすいことから、小さな子どもや高齢者でも間違いにくく、適切に服薬しやすい投与方法です。また、吸入器のような特別なデバイスなども必要ないためコストが安く、「オセルタミビル」は費用対効果の面で最も優れる、という報告もあります8)。

さらに、「オセルタミビル」はインフルエンザの薬として最初に登場した薬のため、子ども9)や妊婦10)、ハイリスク患者11)に対する使用実績も最も豊富です。

このことから、インフルエンザの治療においては、特別な事情がなければ「オセルタミビル」が選ばれるのが一般的です。

ただし、「オセルタミビル」は副作用で吐き気が現れやすい12)、という欠点があります。薬も一緒に吐いてしまうと薬の効果は得られないため、吐き気のあるケースには不向きです。

7) タミフルカプセル 添付文書

8) J Antimicrob Chemother.79(7):1590-1596,(2024) PMID:38775746

9) Cochrane Database Syst Rev . 2012 Apr 18;2012(4):CD002744. PMID:22513907

10) Open Forum Infect Dis.8(6):ofab138,(2021) PMID:34189160

11) Health Sci Rep.4(1):e241,(2021) PMID:33614979

12) JAMA Netw Open.4(8):e2119151,(2021) PMID:34387680

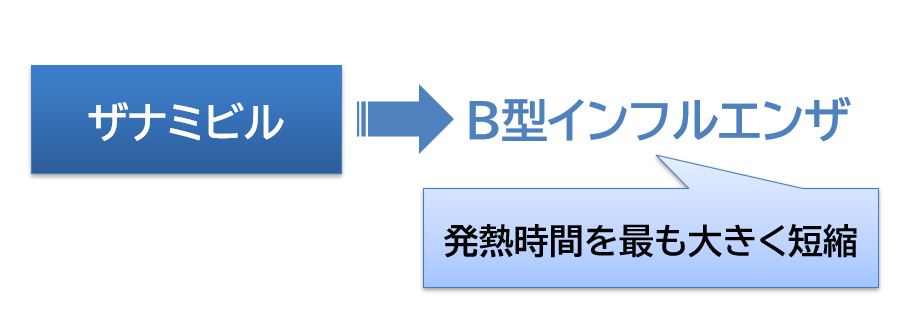

回答の根拠③:「ザナミビル」の特徴~吸入薬のメリットとB型に対する効果

「ザナミビル」は、1日2回、5日間続けて使う吸入薬です13)。吸入薬のため、吐き気があって飲み薬では吐いてしまう、喉の痛みが強く薬をうまく飲み込めない、といった状況では良い選択肢になります。

また、B型インフルエンザでは「ザナミビル」が発熱時間を最も大きく短縮するという報告がある14)ため、B型インフルエンザの場合には優先的に選ばれることもあります。

ただし、吸入デバイスをうまく扱えない小さな子どもや高齢者では、きちんと薬を使えない恐れがあるほか、咳の症状が強いケースには不向きです。

13) リレンザ 添付文書

14) J Infect.56(1):51-7,(2008) PMID:17936910

回答の根拠④:「ラニナミビル」の特徴~1回で治療が終わる手軽な吸入薬

「ラニナミビル」も「ザナミビル」と同じ吸入薬ですが、1日2回の服薬を5日間続ける必要はなく、1回吸入するだけで治療が完了します15)。そのため、治療の手間が非常に少ないのが特徴です。

「オセルタミビル」や「ザナミビル」は、最初の2~3日分を使ったところで症状が良くなり、そこで薬を勝手に止めてしまうケースが少なくありません。こうした中途半端な使い方をすると、治療に失敗するだけでなく、薬が効きにくい”耐性ウイルス”を生み出す恐れがあります。

その点、1回吸入すれば治療が完了する「ラニナミビル」であれば、こうした不適切使用を防げる、というメリットもあります。

ただし、「ラニナミビル」は日本の臨床試験では効果が確認されています16)が、海外ではほとんど使用されていないため、使用実績はあまり豊富でない、という弱点もあります。

15) イナビル吸入粉末 添付文書

16) Clin Infect Dis.51(10):1167-75,(2010) PMID:20936975

回答の根拠⑤:「ペラミビル」の特徴~点滴薬の位置づけ

「ペラミビル」は点滴薬17)です。内服薬や吸入薬を使うのが難しい状況、場合によっては意識障害がある状態でも使える抗ウイルス薬として、特にインフルエンザが重症化した際に重宝します。

また、インフルエンザによる高熱で脱水を起こしているようなケースでは、点滴のついでに「ペラミビル」も投与してしまう、といった使い方もできます。

なお、「ペラミビル」は「ノイラミニダーゼ阻害薬」の中では唯一、”感染者と接触した人の発症予防”を目的とした使い方はできません17)。

17) ラピアクタ点滴静注 添付文書

薬剤師としてのアドバイス①:抗ウイルス薬は「発症から48時間以内」に使うのが基本

「オセルタミビル」などの「ノイラミニダーゼ阻害薬」は、いずれもウイルスの増殖を抑えるタイプの薬です。そのため、インフルエンザを発症してから48時間以内に服用する必要があります。

実際、発症から48時間以上が経過すると、既にウイルスは十分に増殖してしまっているため、薬を使っても有症状期間の短縮効果は得られない18)ことがわかっています。

しかし、ハイリスクな中高年以降の患者に対する重症化予防に関しては、発症から48~96時間以降が経過してからの投与でも一定の効果を期待できる可能性があります19)。そのため、持病のある人や高齢者、入院患者などでは、発症から48時間以上が経過してからでも薬を使うことがあります。

18) Am J Health Syst Pharm.72(2):112-6,(2015) PMID:25550133

19) Euro Surveill.28(4):2200340,(2023) PMID:36700868

薬剤師としてのアドバイス②:「異常行動」は薬を飲んでいなくても注意を

「オセルタミビル」が原因で起こると大きく報道された「異常行動」ですが、薬を使っていない子どもでも同じ頻度で起こっていることから、薬の服用とは関係なく、インフルエンザそのものによって起こるものだと結論づけられています20,21)。

つまり、薬を飲んでいなければ安心…というわけではない、ということです。

テレビや週刊誌・SNSなどでは、未だに「薬が原因で起こる」という間違った情報が流れることがありますが、これは薬を飲んでいない子どもの「異常行動」に対する注意の意識を薄れさせるという、非常に危険なものです。

子どもがインフルエンザで発熱しているとき、特に異常行動の70%が集中する発熱2日以内19)の間は、薬の有無に関わらず、異常行動による事故を防ぐために「1階に寝かせる」「部屋の窓の鍵を閉める」といった対策を行うことを強くお勧めします(※厚生労働省の注意喚起ポスター ※PDF)。

20) J Infect Chemother.20(12):789-93,(2014) PMID:25284815

21) Pharmacoepidemiol Drug Saf.28(4):434-436,(2019) PMID:30834626

ポイントのまとめ

1. ノイラミニダーゼ阻害薬4種の効果は、どれも基本的には変わらないので、投与経路(内服/吸入/点滴)で使い分けることが多い

2. 『タミフル(オセルタミビル)』は、扱いが簡単な飲み薬で、使用実績も豊富だが、吐き気の副作用が多め

3. 『リレンザ(ザナミビル)』は、吐き気があっても使いやすい吸入薬で、B型に対する効果が高めな可能性がある

4. 『イナビル(ラニナミビル)』は、1回の吸入で治療が終わるが、日本以外ではあまり使われていない

5. 『ラピアクタ(ペラミビル)』は、内服/吸入ができない状況でも使える点滴薬

薬のカタログスペックの比較

添付文書、インタビューフォーム、その他資料の記載内容の比較

| オセルタミビル | ザナミビル | ラニナミビル | ペラミビル | |

| 先発医薬品名 | タミフル | リレンザ | イナビル | ラピアクタ |

| 投与経路 | 内服 | 吸入 | 吸入 | 点滴 |

| 用法用量 | 1日2回を 5日間 | 1日2回を 5日間 | 1回のみ | 1回 ※重症例には反復投与可 |

| 適応症 | A型・B型インフルエンザウイルスの感染症とその予防 | A型・B型インフルエンザウイルスの感染症とその予防 | A型・B型インフルエンザウイルスの感染症とその予防 | A型・B型インフルエンザウイルスの感染症 |

| 投与のタイミング | 発症から48時間以内 | 発症から48時間以内 | 発症から48時間以内 | 発症から48時間以内 |

| 予防投与 | 可 | 可 | 可 | – |

| 国際誕生年 | 1999年 | 1999年 | 2010年 | 2010年 |

| 妊娠中の安全性評価 | オーストラリア基準【B1】 | オーストラリア基準【B1】 | (データなし) | オーストラリア基準【B3】 |

| 剤型の規格 | カプセル(75mg)、ドライシロップ(3%) | 吸入 | 吸入 | 点滴 |

| 乳糖の添加 | なし | あり (夾雑物として乳タンパクを含む) | あり (夾雑物として乳タンパクを含む) | なし |

| 世界での販売状況 | 世界76ヵ国 | 世界60ヵ国 | 日本のみ | 日本、アメリカ、欧米、台湾 |

| 先発医薬品の製造販売元 | 中外製薬 | グラクソ・スミスクライン | 第一三共 | 塩野義製薬 |

| 同成分のOTC医薬品 | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) |

+αの情報①:1回の服用で良い『ゾフルーザ』

「オセルタミビル」と同じ内服薬で、「ラニナミビル」と同じように1回だけで治療が完了する新薬『ゾフルーザ(一般名:バロキサビル)』が2018年3月に登場しています。

効果は「オセルタミビル」とほとんど変わりません22)が、服薬の手間が非常に少ない一方で、成人の場合は薬代が非常に高くなるというデメリットもあります。

22) N Engl J Med.379(10):913-923,(2018) PMID:30184455

+αの情報②:乳アレルギーの患者に対する吸入薬の選び方

「乳アレルギー」は、主に牛乳に含まれるカゼインやαラクトアルブミン、βラクトグロブリンといった乳タンパク質が原因で起こります。「乳糖」は、グルコースとガラクトースが結合した二糖類で、乳タンパクを含まないため「乳アレルギー」とは直接関係ありません。

しかし、乳糖は「乳漿(ホエイ)」を原料に製造されるため、夾雑物(不純物)として微量の乳タンパクが含まれることがあります。通常、乳アレルギーの患者であっても、この乳糖に含まれる微量の乳タンパクを経口摂取しても問題ないことが大半23)ですが、”吸入”した場合にはアレルギー発作を起こすことがあります24)。

「ザナミビル」や「ラニナミビル」といった吸入薬には、添加物として乳糖が使われており、この乳糖には夾雑物(不純物)として乳タンパクが含まれている可能性があります13,15)。乳アレルギーの患者の薬を選択する際には注意が必要です。

23) Allergol Int.66(2):248-264,(2017) PMID:28285847

24) J Allergy Clin Immunol.113(3):558-60,(2004) PMID:15007361

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

【追記】

4~12歳日本人小児の「A型インフルエンザ」に対する治療効果は、4剤間でほぼ変わらない

とする報告があったため、回答の根拠⑤に実際の効果の違いとして追記しました。