『ロキソニン』と『ボルタレン』、同じ解熱鎮痛薬の違いは?~効果の速さ・強さと副作用

記事の内容

回答:速く効く『ロキソニン』、強く効く『ボルタレン』

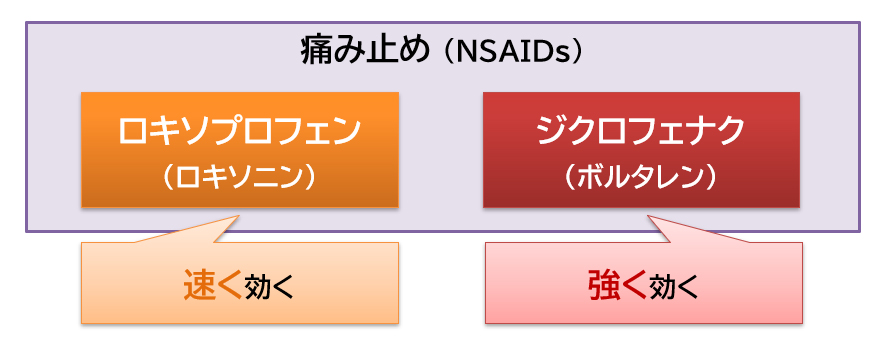

『ロキソニン(一般名:ロキソプロフェン)』と『ボルタレン(一般名:ジクロフェナク)』は、どちらも同じNSAIDsに分類される解熱鎮痛薬です。

速く効くのは『ロキソニン』、強く効くのは『ボルタレン』です。

そのため、速く効いて欲しい場合は『ロキソニン』、痛みが強い場合は『ボルタレン』を使うのが一般的です。ただし、強力な『ボルタレン』の方が胃をより荒らしやすい傾向にあります。

妊娠中(20~28週以降)の女性や子ども、アスピリン喘息の人には使えないこと、インフルエンザの時には避けた方が良いことなど、基本的な注意は同じです。

回答の根拠①:速効性の比較~「ロキソプロフェン」の速い効果

「ロキソプロフェン」は「ジクロフェナク」よりも速やかに吸収され、炎症部位に届く1)とされています。実際、「ロキソプロフェン」は速くて15分、遅くとも1時間以内には効き始める1)くらい、速効性に優れた解熱鎮痛薬です。

このことから、痛みを感じたときに飲む頓服薬としては、速く効く「ロキソプロフェン」がよく使われます。

※最高血中濃度に到達する時間(Tmax) 1,2)

ロキソプロフェン:0.79時間

ジクロフェナク :2.72時間

1) ロキソニン錠 インタビューフォーム

2) ボルタレン錠 インタビューフォーム

回答の根拠②:鎮痛効果の比較~「ジクロフェナク」の強い効果

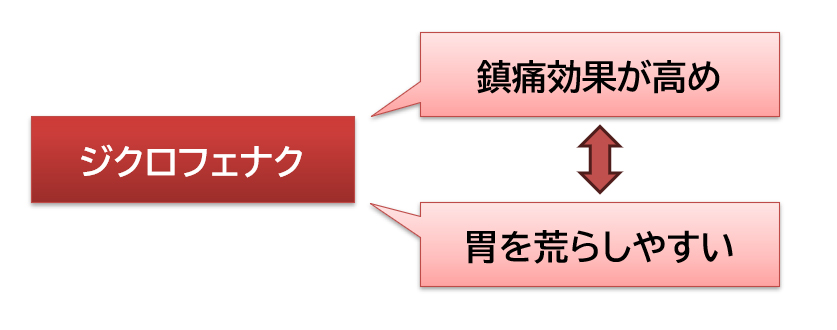

「ジクロフェナク」はNSAIDsの中でも作用が強力で、「ロキソプロフェン」や「イブプロフェン」と比べても鎮痛効果は強めです3,4,5)。

そのため、「ジクロフェナク」は痛みが強い場合によく使われますが、消化性潰瘍などの副作用も多めで、胃を荒らしやすい傾向がある6,7)ことに注意が必要です。

3) Dent J (Basel).8(1). pii: E2,(2019) PMID:31881670

4) Saudi Med J.38(3):284-291,(2017) PMID:28251224

5) Arthritis Res Ther.17(1):66,(2015) PMID:25879879

6) Pharmacoepidemiol Drug Saf.27(11):1223-30,(2018) PMID:30232832

7) Drug Saf.35(12):1127-46,(2012) PMID:23137151

薬剤師としてのアドバイス:妊婦や子ども、アスピリン喘息の人はNSAIDsを避ける

「ロキソプロフェン」や「ジクロフェナク」といったNSAIDsはすべて、妊娠中(20~28週以降)に服用すると胎児に悪影響を与える恐れがあります。特に妊娠後期は、どの薬も添付文書でも”禁忌”の指定があります1,2)。

また、基本的にNSAIDsは成人の用量しか設定されていないため、子どもが使うことはできません1,2)。特に、インフルエンザや水痘(水ぼうそう)の子どもがNSAIDsを使うと脳症リスクに繋がることもあります8,9)。

他にも、NSAIDsは「アスピリン喘息」の人も使えない1,2)ため、これらの条件に当てはまる人は『カロナール(一般名:アセトアミノフェン)』を選ぶのが一般的です。

8) Acta Neurol Scand.115(4 Suppl):45-56,(2007) PMID:17362276

9) 日本小児神経学会 「インフルエンザ脳症はどうしたら予防できますか?」

ポイントのまとめ

1. 『ロキソニン(ロキソプロフェン)』は、速効性に優れ、頓服薬としても使いやすい

2. 『ボルタレン(ジクロフェナク)』は、胃を荒らしやすい傾向があるものの、鎮痛効果は強め

3. 妊婦や子ども、アスピリン喘息の人は、NSAIDsを避けて「アセトアミノフェン」を使うのが一般的

薬のカタログスペックの比較

添付文書、インタビューフォーム、その他資料の記載内容の比較

| ロキソプロフェン | ジクロフェナク | |

| 先発医薬品名 | ロキソニン | ボルタレン |

| 用法 | 1日3回、もしくは頓服 | 1日3回、もしくは頓服 |

| 通常の1日上限量 | 60mg錠を3錠まで | 25mg錠を4錠まで |

| 消化性潰瘍の報告頻度 | 2.25% | 6.63% |

| アスピリン喘息への使用 | 禁忌 | 禁忌 |

| 最高血中濃度到達時間[Tmax] | 0.79時間 | 2.27時間 |

| 半減期[t1/2] | 1.31時間 | 1.2時間 |

| 妊娠中の安全性評価 | – 添付文書:妊娠後期は禁忌 | オーストラリア基準【C】 添付文書:妊娠後期は禁忌 |

| 授乳中の安全性評価 | – | MMM【L2】 |

| 剤型の種類 | 錠(60mg)、細粒(10%)、 外用剤(ゲル、テープ、パップ) | 錠(25mg)、徐放カプセル(37.5mg)、坐薬(12.5mg,25mg,50mg)、 外用剤(ゲル、テープ、ローション) |

| 使われている国 | 14ヵ国(東アジア) | 140ヵ国以上 |

| 先発医薬品の製造販売元 | 第一三共 | ノバルティス |

| 同成分のOTC医薬品 | 『ロキソニンS』 など | (内服薬は販売されていない) |

+αの情報①:”強さ”と”速さ”を兼ね備えた「坐薬(サポ)」

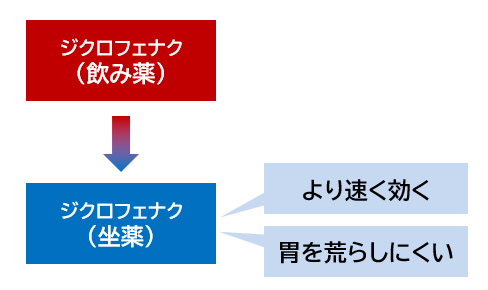

「ジクロフェナク」の「坐薬」は、飲み薬よりも速く効き、胃を荒らす副作用も少ない10)性質があります。さらに、飲み薬と違って子ども(1歳以上)にも使える10)、という利点もあります。

そのため、子どもに強力な痛み止めが必要になった場合には、「ジクロフェナク」の坐薬は良い選択肢になります。

※最高血中濃度に到達する時間(Tmax) 2,10)

ジクロフェナク(錠剤)・・・2.72時間

ジクロフェナク(坐薬)・・・0.81~1.00時間

※消化器系の副作用頻度 2,10)

ジクロフェナク(錠剤)・・・6.63~9.43%

ジクロフェナク(坐薬)・・・0.83~4.93%

10) ボルタレンサポ インタビューフォーム

+αの情報②:「ロキソプロフェン」や「ジクロフェナク」といったNSAIDsも”万能の痛み止め”ではない

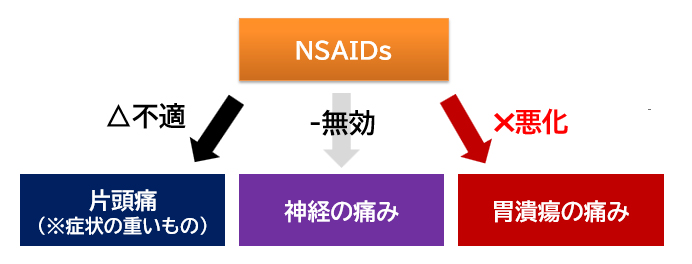

「ロキソプロフェン」や「ジクロフェナク」といったNSAIDsは、頭痛・生理痛・腰痛・歯痛など様々な痛みに効果があるため、さも”万能の痛み止め”のように思われがちです。しかし、痛みの種類によっては効きにくいもの、逆効果になるものもあるため、薬は痛みの原因に合わせて選ぶことが大切です。

たとえば頭痛であっても、片頭痛の重いものにNSAIDsはあまり効果がありません。専用の薬(トリプタン製剤)を使う必要があります。

また、NSAIDsは”ビリビリ””チリチリ”とした神経の痛みに効果は期待できません。こうした神経の痛みには『リリカ(一般名:プレガバリン)』や『タリージェ(一般名:ミロガバリン)』のような神経痛専用の痛み止めを使う必要があります。

あるいは、胃潰瘍の痛みにNSAIDsを使うと、副作用でその症状は更に悪化してしまうことになります。

痛み止めを使っても治りが悪い場合には、そもそも薬の選択を間違えている可能性がありますので、安易に薬の量を増やすのではなく、病院で医師に症状を正しく伝え、痛みの原因を特定することをお勧めします。

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

ボルタレンとボルタレンSRとの違いは?

ボルタレンSRは徐放性の「カプセル製剤」なので、1日2回の服用で済むことや、胃などでの副作用軽減が期待できること等の違いがあります。

なるほど、服用時からの時間と勘違いしていました。

迅速な回答ありがとうございました。

■Tmax(最高血中濃度到達時間)

薬を服用してから、血液中の薬の濃度がピークに達するまでに要する時間

■t1/2(半減期)

血液中の薬の濃度がピークに達した後、半分にまで低下する時間

・・・という定義になっています。薬を飲んでいきなり半分に減っていくわけではないので、スタートラインが異なります。

http://blog.livedoor.jp/fizz_di/archives/1032808733.html の記事にグラフを掲載しているので、参考にしてください。

ボルタレンのTmaxが2.7時間で半減期が1.2時間というのはおかしくないでしょうか?

確かに添付文書にもそのようにかかれていますが・・・