「DPP-4阻害薬」は、どうして低血糖を起こしにくいの?

記事の内容

回答:血糖値を直接下げるわけではないから

「DPP-4阻害薬」は、血糖値を強制的に下げるのではなく、身体にもともと備わっている”血糖値を下げる能力”、「インクレチン」の作用を持続させることで、自然に血糖値を下げます。

そのため、急激に血糖値が下がることや、必要以上に血糖値が下がることが少ない薬です。

※DPP-4阻害薬の例

『ジャヌビア(一般名:シタグリプチン)』

『グラクテイブ(一般名:シタグリプチン)』

『エクア(一般名:ビルダグリプチン)』

『ネシーナ(一般名:アログリプチン)』

『トラゼンタ(一般名:リナグリプチン)』

『テネリア(一般名:テネリグリプチン)』

『スイニー(一般名:アナグリプチン)』

『ザファテック(一般名:トレラグリプチン)』

回答の根拠:「インクレチン」の分解を阻害し、作用を持続させる

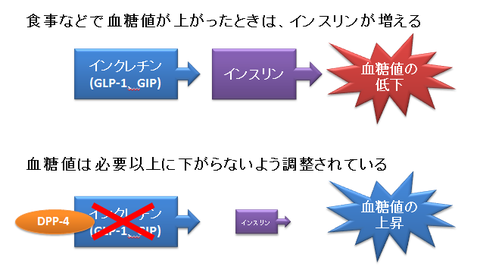

人間が何かモノを食べると、その刺激に対して消化管は「インクレチン」と呼ばれるホルモンを分泌します。この「インクレチン」は膵臓からのインスリン分泌を促し、食事によって上がった血糖値を下げる働きをします。

そして、インスリンが十分に機能して血糖値が下がってくると、「DPP-4」という酵素によって「インクレチン」は分解され、必要以上に血糖値が下がらないようにバランスが保たれています。

糖尿病の患者は、血糖値が高い状態が続いています。そのため、「インクレチン」によってインスリンの分泌を促し続ける必要があります。

「DPP-4阻害薬」を使うと「インクレチン」の分解が抑えられ、「インクレチン」の効果をそのまま維持し続けることができます。この作用によって血糖値を下げ、糖尿病の治療を行います。

この「インクレチン」によるインスリン分泌は、身体にもともと備わっている能力です。そのため、自然な血糖値の低下を起こすことができます。これが、強制的に血糖値を下げる他の薬と比べて低血糖の副作用が少ない理由です。

+αの情報:「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」でも「DPP-4阻害薬」に注目

「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」では、強制的に血糖値を下げる効果を持つ糖尿病治療薬の1つ、「SU剤」の使用が”ストップ”に分類されています。これは、高齢者では低血糖症状を起こしやすく、その低血糖症状が重篤なものになりやすいからです。

そのためガイドラインでは、できる限りDPP-4阻害薬を選ぶよう記載されています。

補足説明①:それでも「DPP-4阻害薬」は万能ではない

「DPP-4阻害薬」は低血糖の副作用が少なく、高齢者にも安心して使える薬と言えます。しかし、だからと言って他の糖尿病薬と比べて、全ての点において優れているわけではありません。

例えば、高血糖が引き起こす心筋梗塞や脳卒中などの合併症に対して、『メトグルコ(一般名:メトホルミン)』や、SU剤である『アマリール(一般名:グリメピリド)』等は予防効果に優れているということが実証されていますが、「DPP-4阻害薬」では予防効果が認められていません1,2)。

1) N Engl J Med.369(14):1327-35,(2013) PMID:23992602

2) BMJ.346:f2267.(2013) PMID:23618722

このことからもわかるように、”新しい「DPP-4阻害薬」が万能の薬で、他の糖尿病薬が劣っている”ということではありません。患者の症状や将来のリスクといった状況から薬を選び、あるいは数種を組み合わせることが必要です。

補足説明②:日本糖尿病学会2015での新たな発表

これまでに薬を使ったことがない患者に「DPP-4阻害薬」を使った際、SU剤よりもHbA1c 7%未満達成率が高く、長期使用をしても体重増加も起きにくい、ということがわかりました3)。

3) 第58回日本糖尿病学会 JDS2015

これは「DPP-4阻害薬」と「SU剤」とを長期で比較した初めての検討で、これから更に「DPP-4阻害薬」についてのデータは豊富になっていくと思われます。

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

この記事へのコメントはありません。