乗り物酔いのOTC、どんな選び方をすれば良い?~予防・治療の効果や副作用から考える使い分けのポイント

自動車や電車・船・飛行機に乗っていると、加速・減速やカーブによって平衡感覚が混乱し、めまい・頭痛や吐き気といった症状を起こすことがあります。こうした乗り物酔い(動揺病)による不快な症状を緩和・予防するための薬が「乗り物酔いの薬」です。

乗り物酔いは、セルフケアによって大部分を緩和・予防できるため、上手な薬の選び方・使い方をすることが大切です。

記事の内容

効果と副作用を踏まえた使い分けのポイント

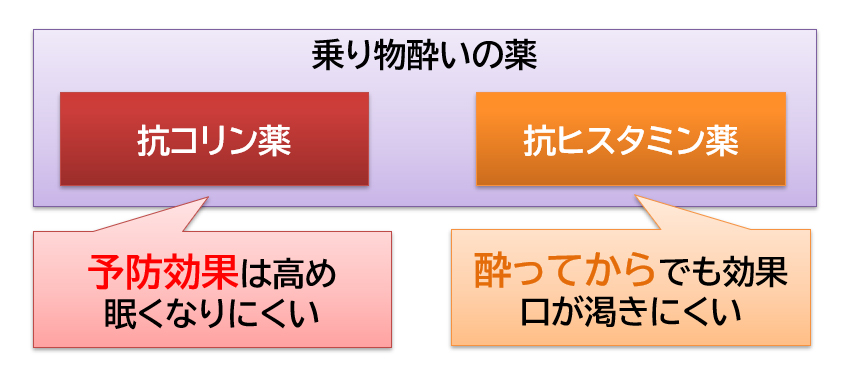

乗り物酔いの薬は、「抗コリン薬」と「抗ヒスタミン薬」が主体です。

・抗コリン薬:スコポラミン

・抗ヒスタミン薬:ジフェンヒドラミン・クロルフェニラミン・メクリジン

■効果による使い分け

「抗コリン薬」と「抗ヒスタミン薬」で、乗り物酔いに対する効果に明確な差は確認されていません。ただ、予防を目的に使う際は「スコポラミン」、治療を目的に使う際は「抗ヒスタミン薬」がやや有利、とする報告があります。

■副作用による使い分け

移動時間も会話や景色を楽しみたい、観光地に着いた後も眠いと困る、という場合は、眠くなりにくい「抗コリン薬」がお勧めです。

一方で、移動時間は寝てやり過ごしてしまう、口が渇いて水をたくさん飲むことになってトイレが近くなると困る、という場合には、「抗ヒスタミン薬」の方が適しています。

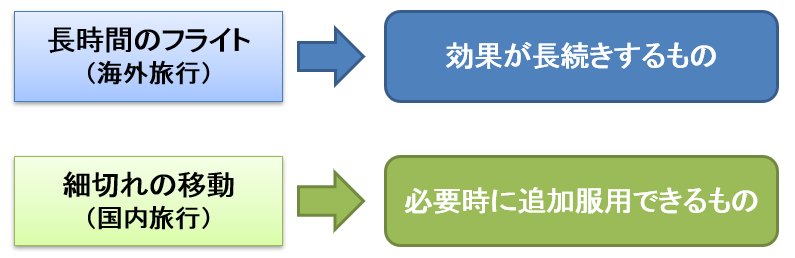

■服用回数による使い分け

海外旅行時の長時間フライトなどでは、途中で薬が切れないよう1回の服用で1日効果が持続するものが適しています。

1回の移動時間が短く細切れになる国内旅行やドライブなどでは、必要に応じて複数回服用できるものの方が便利です。

回答の根拠①:予防・治療効果の違い

「抗コリン薬(スコポラミン)」と「抗ヒスタミン薬」で、乗り物酔いに対する効果に明確な違いは確認されていません1,2)。

細かな違いを見てみると、海外では「抗コリン薬(スコポラミン)」の経皮製剤が”第一選択薬”として用いられている1)ことや、動物実験では「抗ヒスタミン薬」よりも効果的である2)とする報告があることなど、予防効果に関してはやや有利な印象です。しかし、症状が悪化してからでも十分に効果があるという報告は少なく2)、治療効果については「抗ヒスタミン薬」より劣る可能性があります。

1) Am Fam Physician.90(1):41-6,(2014) PMID:25077501

2) Cochrane Database Syst Rev . 2022 Oct 17;10(10):CD012715. PMID:36250781

3) CNS Neurosci Ther.22(8):715-22,(2016) PMID:27160425

基本的にどちらを選んでも問題ありませんが、強いて言えば、予防薬としては「抗コリン薬」、酔ってしまった時のための頓服薬・お守り代わりの常備薬あれば「抗ヒスタミン薬」が、それぞれ適していると言えます。

回答の根拠②:副作用の違い~眠気と口渇

「抗コリン薬(スコポラミン)」は、「抗ヒスタミン薬」よりも眠気の少ない薬1)です。そのため、移動時間も会話や景色を楽しみたい場合、観光地・目的地に到着してからぼんやりしていては困るといった、覚醒を維持したい場合に適しています。

ただし、眠っていると乗り物酔いをしにくくなる4)ため、移動中は寝てやり過ごしてしまうということも、乗り物酔いを防ぐ良い選択肢になります。この場合、「抗ヒスタミン薬」の副作用である眠気を利用する、という方法もあります。

4) Aviat Space Environ Med.77(12):1213-23,(2006) PMID:17183916

一方、「抗コリン薬」は「抗ヒスタミン薬」よりも口の乾きがより強く現れやすいとされています2)。口が渇くと水をたくさん飲むようになるため、トイレが近くなると困る場合には注意が必要です。

回答の根拠③:使用回数による使い分け

OTCとして販売されている「乗り物酔いの薬」には、1日1回で効果が持続するものから、1日3回まで服用できるものまで、使用回数は様々です。乗り物酔いは、乗り物に乗っている時にしか起こらないため、移動時間を超えて薬が効いている必要はありません。そのため、不必要な負担を身体にかけないよう、必要最低限の効き目を得られる薬を選ぶことが大切です。

海外旅行などの長時間のフライトでは、途中で効果が切れないよう1回の服用で効果が長続きするもの、移動が細切れに分かれているドライブなどでは、必要時に追加服用できるものが適しています。

■1日1回の商品

トラベルミン1、センパア、アネロン「キャップ」、アネロン「ニスキャップ」など

■1日2回の商品(4時間以上の間隔が必要)

トラベルミンR、トラベルミンファミリー、センパアQT、レジャール液など

■1日3回の商品(4時間以上の間隔が必要)

トラベルミン、アネロン内服液など

薬剤師としてのアドバイス:薬を使わない予防方法も、併せて行う

乗り物酔いは、不安や緊張といった気持ちが影響する部分も大きいため、薬に頼るだけでなく、薬を使わない予防方法も併せて行うことが重要です。

※乗り物酔いの予防に効果的とされる行動 1)

・視線:前方の遠く(水平線)を見る

・座席:進行方向を向いた席に座る

・頭位:カーブの際は、カーブの内側に向けて頭を傾ける 5)

・食事:柔らかく、控えめな食事を事前に摂っておく

・空気:十分な換気を確保する

・行動:音楽を聴く6)、寝る、気分転換に歩き回る

・慣れ:事前に似たような乗り物に短時間乗り、身体を慣らしておく

特に、「乗り物酔いをしたらどうしよう」と考えたり、移動中に「乗り物酔い」について議論したりすることは、非常に悪影響が大きいことがわかっている1)ため、避けるようにしてください。

5) Hum Factors.54(2):226-34,(2012) PMID:22624289

6) J Travel Med.10(2):108-11,(2003) PMID:12650654

ポイントのまとめ

1. 「抗コリン薬」は、覚醒を維持したい時の予防薬に適している

2. 「抗ヒスタミン薬」は、既に酔ってしまった時や、眠りたい時に便利

3. 「乗り物酔い」の予防には、薬を使わない方法も併せて行う

+αの情報:3歳未満の子どもは、乗り物酔いをほとんどしない

乗り物酔いをしやすい年齢については色々な調査結果がありますが、概ね3歳ころから始まり、小学校高学年~中学生をピークに、成人になると減ってくる傾向にあります7)。特に、3歳未満は前庭小脳が未発達なため、乗り物酔いをすることはほとんどない8)とされています。

そのため、3歳未満の子どもが旅行中に「吐き気」や「頭痛」などの症状を訴えた場合、それが「乗り物酔い」である可能性は低く、体調不良のほか、胃腸炎や頭部の外傷・食中毒など、別の原因を考える必要があります。

7) 耳鼻と臨床.56(1):15-8,(2010)

8) Motion Sickness. AcademicPress,London,(1975)

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

この記事へのコメントはありません。