「ピリンアレルギー」とは、「アスピリン」に対するアレルギーのこと?

回答:違う

「ピリンアレルギー」とは、「ピラゾロン基本骨格」を持つ解熱鎮痛薬に対するアレルギーのことです。

「アスピリン(アセチルサリチル酸)」は、名前に”ピリン”と入っていますが、ピラゾロン基本骨格を持っている薬ではありません。

回答の根拠:「ピリン系」とは

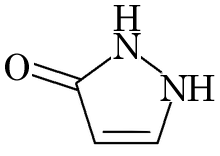

「ピリン系」の薬とは、解熱鎮痛薬(NSAIDs)のうち、下記のような「ピラゾロン基本骨格」を有する薬のことです。

※ピラゾロン環の構造

※ピラゾロン基本骨格を有する解熱鎮痛薬(NSAIDs)の例

・ピラゾロン誘導体

→アンチピリン、アミノピリン、スルピリン、イソプロピルアンチピリン

・ピラゾリジン誘導体

→フェニルブタゾン、ケトフェニルブタゾン、フェプラゾン、スルフィンピラゾン

いま日本で使われている薬としては、「スルピリン」が医療用医薬品の『メチロン』に、「イソプロピルアンチピリン」が医療用医薬品の『SG配合顆粒』、一般用医薬品の『セデス・ハイ』、『サリドンA』などに含まれています。

薬剤師としてのアドバイス:アスピリン喘息との混同に注意

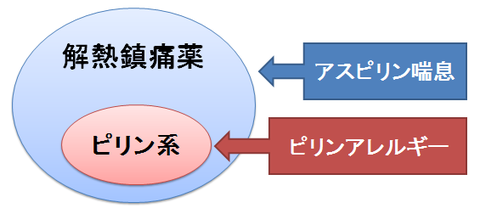

「ピリンアレルギー」と混同しやすい副作用に「アスピリン喘息」がありますが、これらは全く別の副作用です。

■アスピリン喘息

解熱鎮痛薬(NSAIDs)全般で起こる、アレルギー反応

■ピリンアレルギー

「ピラゾロン基本骨格」を有する解熱鎮痛薬(NSAIDs)のみで起こる、アレルギー反応

ただし、両方のアレルギーを持っている場合もありますので、「自分がどの薬を使えるのか」は必ずかかりつけの主治医や薬剤師と相談の上で選ぶようにしてください。

ポイントのまとめ

・ピリンアレルギーは、「ピラゾロン基本骨格」を持つ薬に対するアレルギーのこと

・アスピリンは「ピラゾロン基本骨格」を持たない

・解熱鎮痛薬のアレルギーには「ピリンアレルギー」と「アスピリン喘息」がある

+αの情報:解熱鎮痛薬とNSAIDsは別の薬か

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬:Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)とは、広義にはステロイド以外の抗炎症薬全般を指します。一般的には、痛みや発熱に使用する「解熱鎮痛薬」と同じとほぼ同義です。

「アセトアミノフェン」には抗炎症作用がほとんど無く、厳密にはNSAIDsに分類されません。ただし、基本的に同じような使い方をするため、まとめて述べられることもあります。

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

この記事へのコメントはありません。