『アリセプト』と『メマリー』、同じ認知症の薬の違いは?~進行度・周辺症状・副作用による使い分けと併用

記事の内容

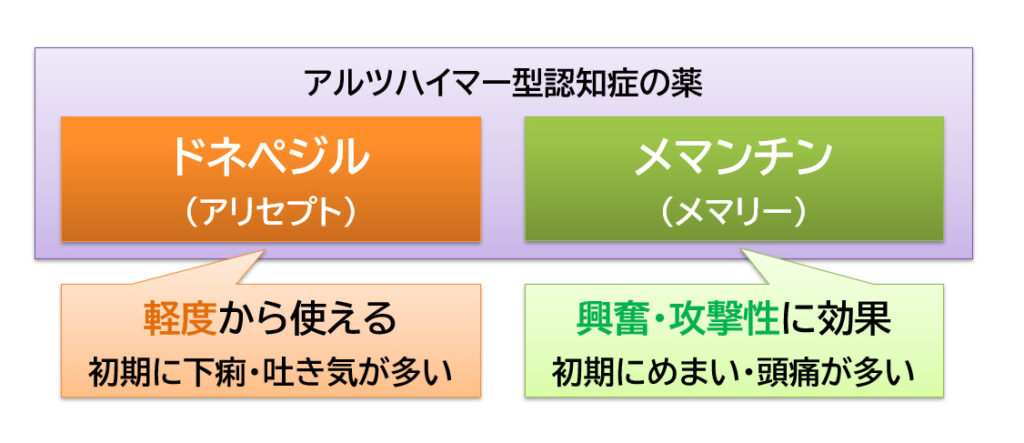

回答:軽度から使える『アリセプト』、興奮・攻撃性を抑える『メマリー』

『アリセプト(一般名:ドネペジル)』と『メマリー(一般名:メマンチン)』は、どちらもアルツハイマー型認知症の進行を抑える薬です。

『アリセプト』は、軽度の認知症から使えます。

『メマリー』は、認知症に伴う興奮・攻撃性を和らげる効果があります。

また、飲み始めには『アリセプト』では下痢や吐き気といった消化器症状が、『メマリー』ではめまい・頭痛の症状が多い傾向にあります。

そのため、認知症の進行具合や症状、避けたい副作用によって使い分けるのが一般的です。重度の場合は『アリセプト』と『メマリー』を併用することもあります。

回答の根拠①:軽度から使える「ドネペジル」~保険適用とガイドラインの記載

アルツハイマー型認知症では、脳内のコリン作動性神経系は機能低下、グルタミン酸神経系は機能過剰になっていることが知られています。

「コリンエステラーゼ阻害薬」である「ドネペジル」はコリン作動性神経の働きを助ける1)ことで、「NMDA受容体拮抗薬」である「メマンチン」はグルタミン酸神経系の働きを弱める2)ことで、それぞれ認知症の進行を抑える効果を発揮します。

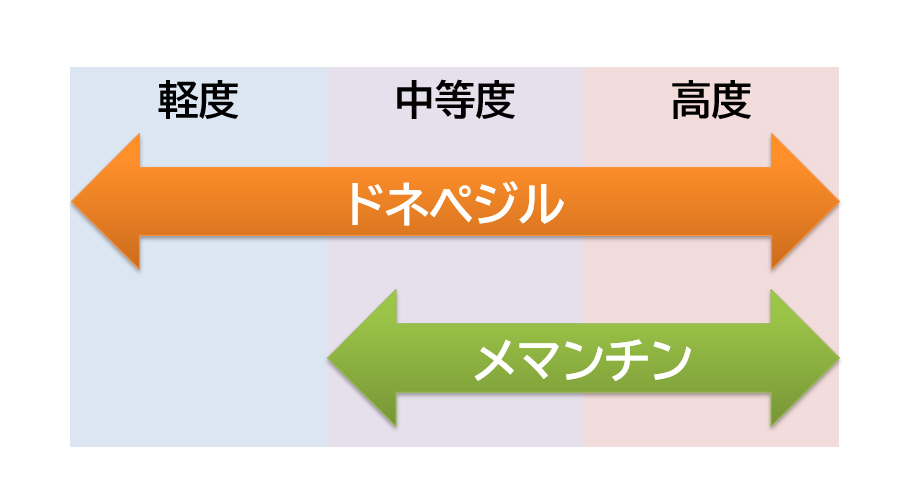

ただし、「ドネペジル」は軽度のアルツハイマー型認知症から使える1)一方で、「メマンチン」は軽度のものにはあまり効果が期待できない3)ため、保険適応もありません2)。こうした事情から、ガイドラインでも重症度に応じた使い分けが提示されています4)。

※アルツハイマー型認知症に対する適応

アリセプト:アルツハイマー型認知症の進行抑制

メマリー:中等度から高度のアルツハイマー型認知症の進行抑制

1) アリセプト錠 インタビューフォーム

2) メマリー錠 インタビューフォーム

3) Cochrane Database Syst Rev . 2019 Mar 20;3(3):CD003154. PMID:30891742

4) 日本神経学会 「認知症疾患診療ガイドライン (2017)」

「ドネペジル」以外の「コリンエステラーゼ阻害薬」も、だいたい同じ立ち位置

「コリンエステラーゼ阻害薬」には、「ドネペジル」以外にも「ガランタミン」「リバスチグミン」といった薬があります。どれも効果や安全性に大きな違いはない5)ため、薬の味や見た目、扱いやすさなどの観点から選ぶことができます。

また、どれか1つの薬で効果を実感できない、副作用で継続できないといった問題が生じた場合でも、「コリンエステラーゼ阻害薬」同士の切り替えで解決する6)こともあります。

ただし、高度のアルツハイマー型認知症に対しても適応があるのは「ドネペジル」だけです1)。

※アルツハイマー型認知症に対する適応(コリンエステラーゼ阻害薬)

ドネペジル:軽度~高度

ガランタミン:軽度~中等度

リバスチグミン:軽度~中等度

5) Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD005593. PMID:16437532

6) Curr Alzheimer Res.15(10):964-974,(2018) PMID:29895249

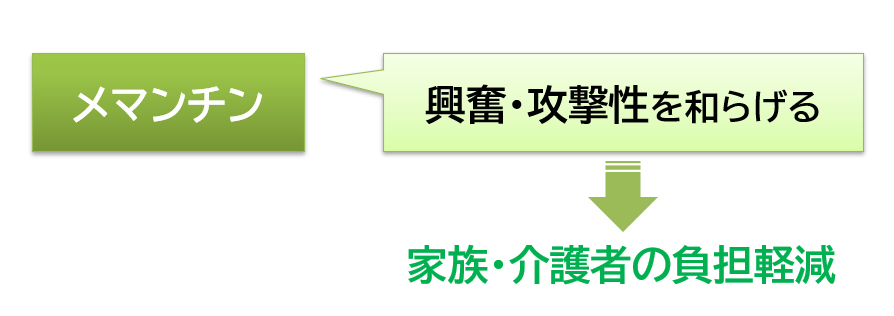

回答の根拠②:興奮・攻撃性を抑える「メマンチン」~周辺症状への効果

アルツハイマー型認知症では、病気の進行に伴って異常行動や精神症状といった「周辺症状(BPSD:Bevavioral and Psychological Symptoms of Dementia)」が現れることがあります。

「メマンチン」は、認知症の進行抑制だけでなく、こうした周辺症状のうち「興奮」や「攻撃性」を和らげたり、出現を遅らせたりする効果が報告されています7,8)。

認知症患者の多くは介護を必要としますが、家族や介護者に対して暴言を吐いたり暴力を振るったりすると、ケアが非常に難しくなります。「メマンチン」は、こうした家族・介護者の負担を減らすのに適した薬と言えます。

また、「ドネペジル」で治療を続けている人の認知症が中等度以上に進行してきた場合には、より高い効果を期待して「ドネペジル」と「メマンチン」併用することもあります4,9)。

7) Neurology.67(1):57-63,(2006) PMID:16832078

8) Expert Opin Pharmacother.15(7):913-25,(2014) PMID:24673497

9) PLoS One.12(8):e0183586,(2017) PMID:28827830

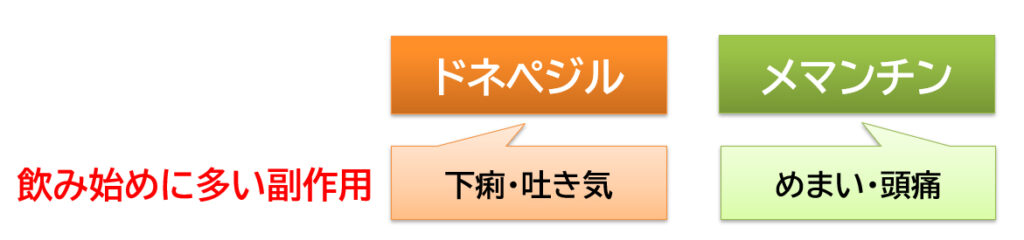

回答の根拠③:飲み始めに出やすい副作用の違い

「ドネペジル」や「メマンチン」は、薬を使い始めたときに不快な副作用が現れやすいため、少量から使い始めて、徐々に薬を増やしていくのが基本です。

ただ、このとき現れやすい症状としては、「ドネペジル」では下痢や吐き気といった消化器症状、「メマンチン」ではめまいや頭痛と、明らかに違いがあります10,11)。

そのため、普段から食欲旺盛でお腹の強い人の方なら「ドネペジル」、めまいや頭痛の持病がない人なら「メマンチン」と、”治療を挫折しにくい薬”という観点から選ぶこともあります。

10) Psychiatr Danub.21(1):108-13,(2009) PMID:19270633

11) Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD009132. PMID:22972133

薬剤師としてのアドバイス:今は、進行を食い止める薬しかない

現在のところ、認知症の薬は「症状の進行を遅らせる」ことしかできず、「失われた機能を回復させる」ような効果は期待できません。そのため、薬は「症状があまり変わらない・悪化しない」や「介護する人の負担が軽くなる」ことを目的に使うことになります。

さらに、「ドネペジル」や「メマンチン」といった薬に確認されている効果も劇的なものではなく12)、特に85歳以上の高齢者では副作用によるデメリットが上回る可能性13)も指摘されています。

そのため、認知症と診断されたら必ず使わなければならない、つらい副作用を我慢してでも使い続けなければならない、といったような性質の薬ではありません。患者さん本人、あるいは患者家族や介護者の状況も踏まえて、薬の必要性は慎重に検討する必要があります。

12) Ann Intern Med.148(5):379-97,(2008) PMID:18316756

13) Drugs Aging.32(6):453-67,(2015) PMID:25941104

ポイントのまとめ

1. 『アリセプト(ドネペジル)』は、軽度から高度のアルツハイマー型認知症に使える「コリンエステラーゼ阻害薬」

2. 『メマリー(メマンチン)』は、中等度以上のアルツハイマー型認知症、特に攻撃性がある人に適した「NMDA受容体拮抗薬」

3. 『アリセプト(ドネペジル)』では下痢や吐き気、『メマリー(メマンチン)』ではめまいや頭痛の副作用が多い

薬のカタログスペックの比較

添付文書、インタビューフォーム、その他資料の記載内容の比較

| ドネペジル | メマンチン | |

| 先発医薬品名 | アリセプト | メマリー |

| 作用機序 | コリンエステラーゼ阻害薬 | NMDA受容体拮抗薬 |

| 薬価収載年 | 1999年 | 2002年 |

| 適応症 | アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症の症状進行抑制 | 中等度~高度のアルツハイマー型認知症の症状進行抑制 |

| 用法 | 1日1回 | 1日1回 |

| 多い副作用 9) | 下痢や吐き気といった消化器症状 | めまい、頭痛 |

| 妊娠中の安全性 | オーストラリア基準【B3】 | オーストラリア基準【B2】 |

| 世界での販売状況 | 世界100ヵ国以上 | 世界86ヵ国 |

| 同種同効薬 | 『レミニール(一般名:ガランタミン)』、『リバスタッチ(一般名:リバスチグミン)』 | (なし) |

| 剤型の規格 | 錠・D錠・内服ゼリー(3mg、5mg、10mg)、細粒(0.5%)、ドライシロップ(1%) ※パッチ(『アリドネ』) | 錠・OD錠(5mg、10mg、20mg) |

| 先発医薬品の製造販売元 | エーザイ | 第一三共 |

| 同成分のOTC医薬品 | (販売されていない) | (販売されていない) |

+αの情報①:「レビー小体型認知症」に使える薬

認知症の薬のうち、レビー小体型認知症にも適応があるのは「ドネペジル」だけです。レビー小体型認知症では、記憶障害よりも幻視や悪夢(を見て叫ぶ、暴れる)、パーキンソン症状のような身体的不調といった症状が初期に現れやすく、別の精神疾患などと間違われることが多いため注意が必要です。

+αの情報②:周辺症状(BPSD)に使う薬

認知症に伴う周辺症状(BPSD)が強い場合は、補助的に『リスパダール(一般名:リスペリドン)』14)などの抗精神病薬を併用することがあります。緊急性が低い場合には、副作用の少ない『抑肝散』などの漢方薬15)から試すこともあります。

14) J Clin Psychiatry.60(2):107-15,(1999) PMID:10084637

15) Hum Psychopharmacol.28(1):80-6,(2013) PMID:23359469

+αの情報③:「レカネマブ」の効果

2023年に登場した抗体医薬品『レケンビ(一般名:レカネマブ)』は、認知症の新しい薬として大きな注目を集めました。

しかし、この薬に期待できるのも、18ヶ月間の投与で認知機能の低下スピードが5~6ヶ月分ほど遅くなるくらいの”進行抑制”16)で、認知症の根本的な治療を期待できるものではありません。また薬が非常に高額であること、脳出血のような重篤な副作用リスクもあること17)など、誰にでも気軽に使えるような薬とは言えないことに注意が必要です。

16) N Engl J Med.388(1):9-21,(2023) PMID:36449413

17) JAMA Intern Med . 2023 Jul 31. doi: 10.1001/jamainternmed.2023.3061. Online ahead of print. PMID:37523164

~注意事項~

◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。

◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。

この記事へのコメントはありません。