- ホーム

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

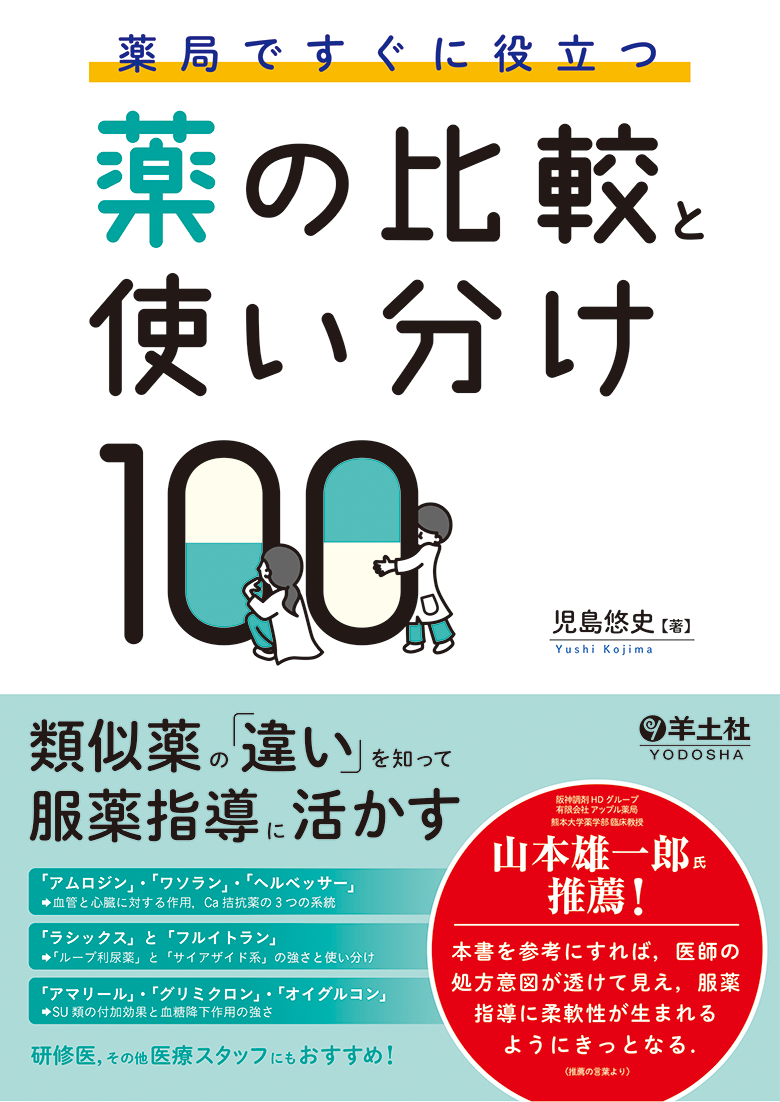

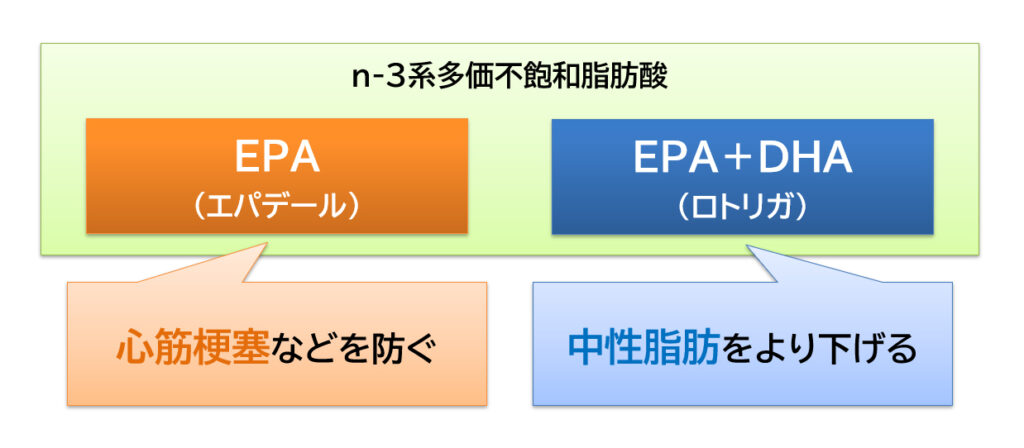

『エパデール』と『ロトリガ』、同じEPA製剤の違いは?~成分と効果、ガイドラインの推奨

【薬剤師が執筆・監修】EPAとDHAが主体で1日1回で済む『ロトリガ』と、純粋なEPAで日本人のデータがある『エパデール』~不飽和脂肪酸の含有量と効果の比較…

-

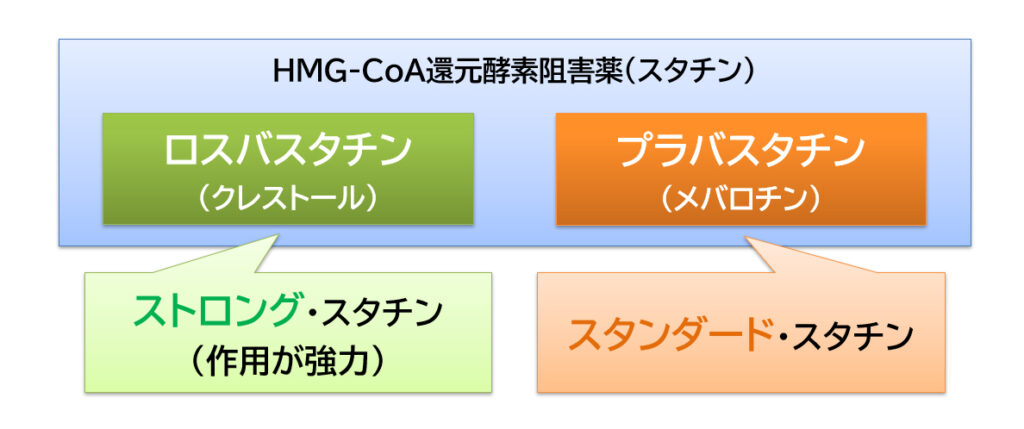

『クレストール』と『メバロチン』、同じコレステロールの薬の違いは?~スタチンの強さと一次予防・二次予…

【薬剤師が執筆・監修】一次予防・二次予防ともに第一選択薬で、現在の脂質異常症治療の中心である”ストロング・スタチン”の「ロスバスタチン」、治療のオプションとして…

-

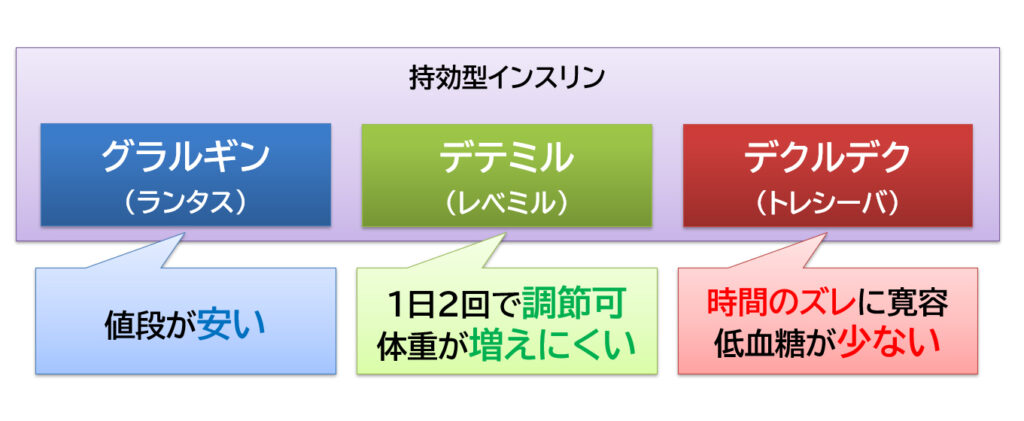

『ランタス』・『レベミル』・『トレシーバ』、同じ持効型インスリン製剤の違いは?~値段や注射回数、体重…

【薬剤師が執筆・監修】価格の安い「デグルデク(ランタス)」、2回に分けて調節できて体重も増えにくい「デテミル(レベミル)」、注射時間のズレに寛容で低血糖も少ない…

-

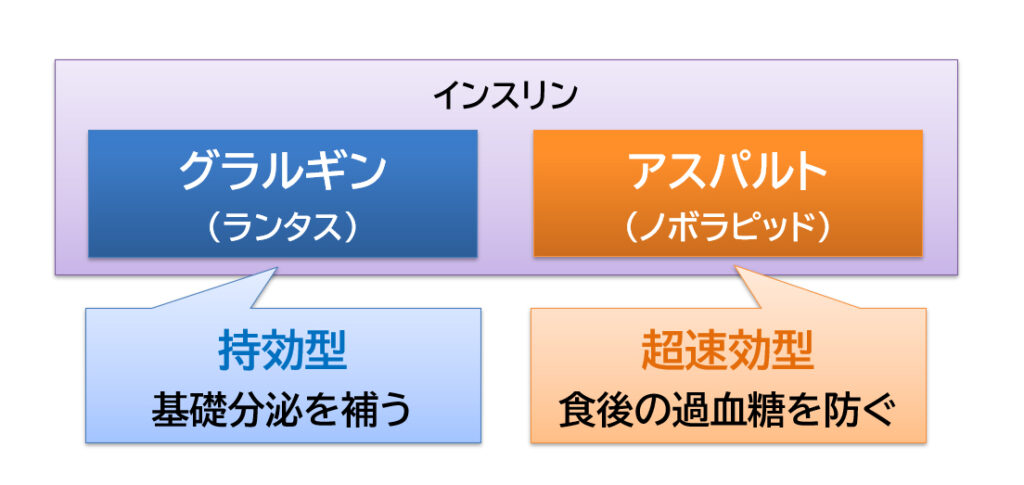

『ランタス』と『ノボラピッド』、同じインスリン製剤の違いは?~作用時間とインスリンの基礎・追加分泌

【薬剤師が執筆・監修】1日1回の注射でインスリンの基礎分泌を補う”持効型”の「グラルギン」、毎食前の注射でインスリンの追加分泌を補う”超速効型”の「アスパルト」…

-

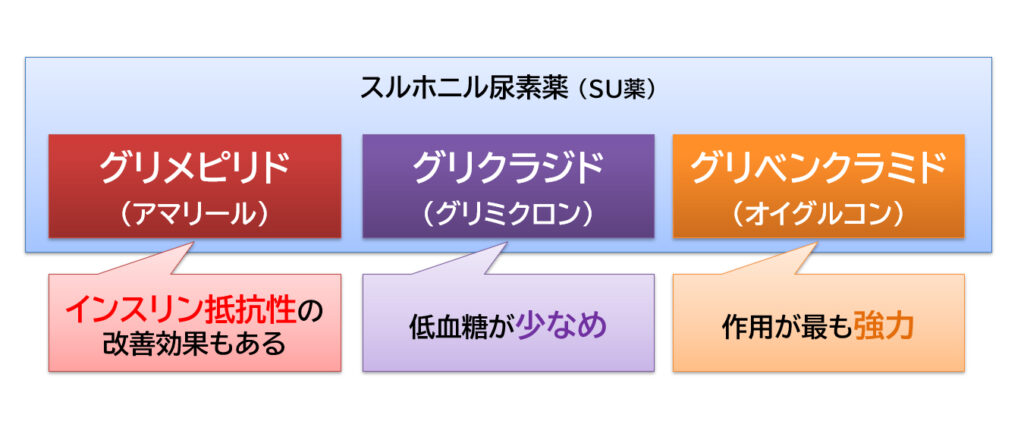

『アマリール』・『グリミクロン』・『オイグルコン』、同じ糖尿病治療薬の違いは?~SU薬の付加価値と作…

【薬剤師が執筆・監修】インスリン抵抗性を改善する日本人向きの「グリメピリド」、血中濃度変化がおだやかで低血糖リスクが低めの「グリクラジド」、血糖値を下げる作用が…

-

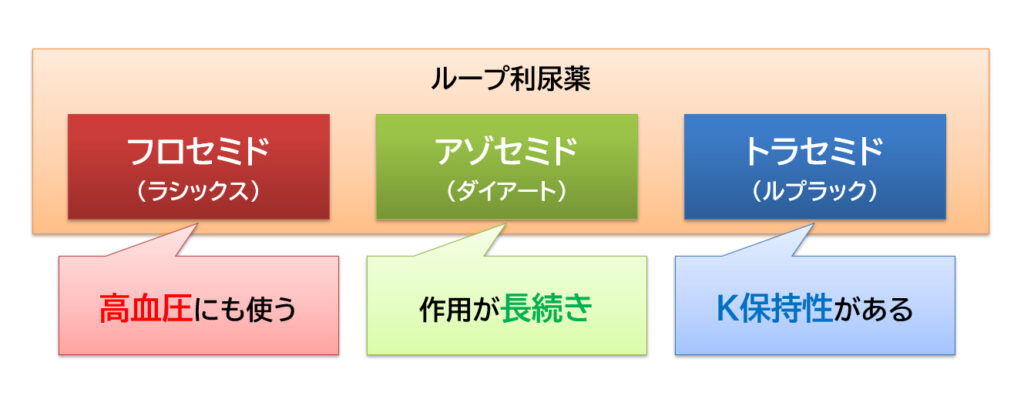

『ラシックス』・『ダイアート』・『ルプラック』、同じループ利尿薬の違いは?~作用の長さと低K血症の副…

【薬剤師が執筆・監修】高血圧にも保険適用がある「フロセミド」、作用が長く交感神経・RASの反動が少ない「アゾセミド」、カリウム保持性のある「トラセミド」…

-

『ラシックス』と『フルイトラン』、同じ利尿薬の違いは?~ループ利尿薬とサイアザイド系利尿薬、利尿と降…

【薬剤師が執筆・監修】利尿作用が強力で慢性腎不全でも使えるループ利尿薬「フロセミド」、降圧効果に優れる主要降圧薬のサイアザイド系利尿薬「トリクロルメチアジド」…

-

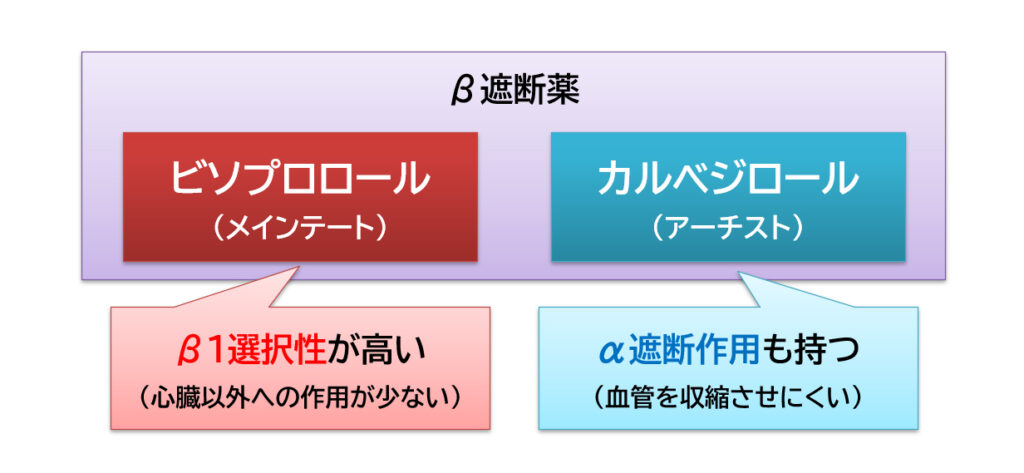

『メインテート』と『アーチスト』、同じβ遮断薬の違いは?~β1選択性とα遮断作用による使い分け

【薬剤師が執筆・監修】β1選択性の高い「ビソプロロール」は気管支喘息やCOPDでも使いやすい、α遮断作用も持つ「カルベジロール」は末梢血管抵抗が少なく降圧作用や…

-

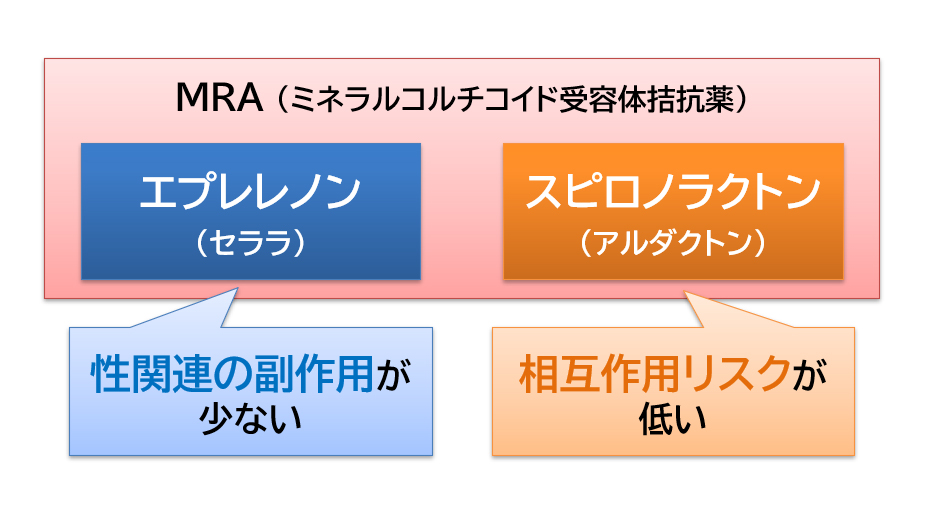

『セララ』と『アルダクトン』、同じミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の違いは?~女性化乳房の副作用と相…

【薬剤師が執筆・監修】CYP3A4関連の相互作用リスクが低い「スピロノラクトン」と、性ホルモン関連の副作用が少ない「エプレレノン」…

-

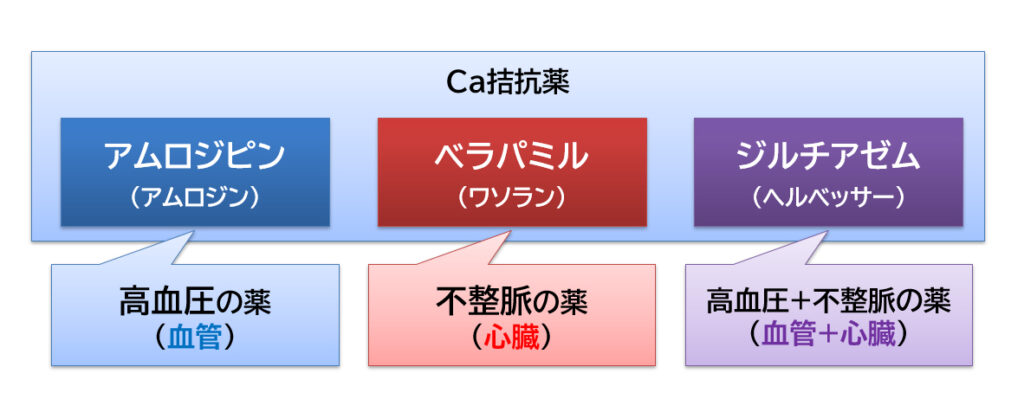

『アムロジン』・『ワソラン』・『ヘルベッサー』、同じCa拮抗薬の違いは?~血管と心臓に対する作用の差…

【薬剤師が執筆・監修】血管に作用する『アムロジン』は降圧薬、心臓に作用する『ワソラン』は抗不整脈薬、2つの中間くらいの『ヘルベッサー』は頻脈のある高血圧に使う…

-

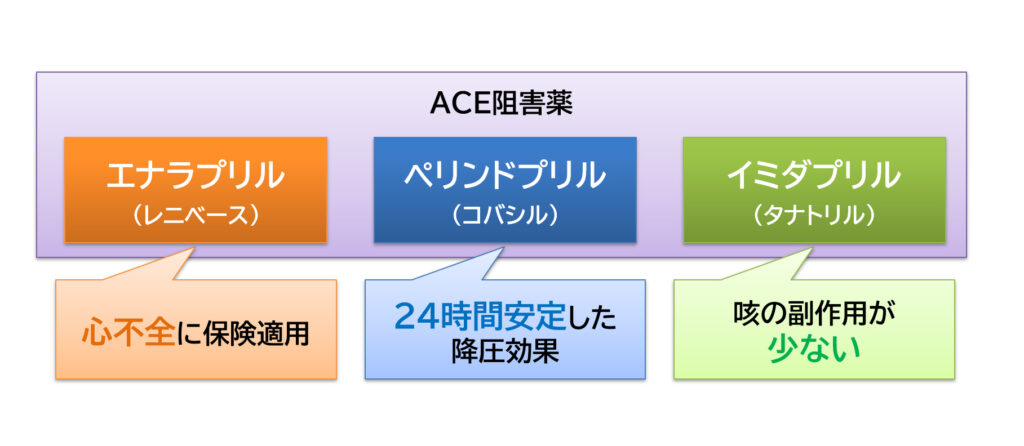

『レニベース』・『コバシル』・『タナトリル』、同じACE阻害薬の違いは?~高血圧や心不全に対する効果…

【薬剤師が執筆・監修】心不全に対する使用実績が豊富で保険適用もある「エナラプリル」、24時間の安定した降圧効果を期待できる「ペリンドプリル」、”空咳”の頻度が少…

-

-

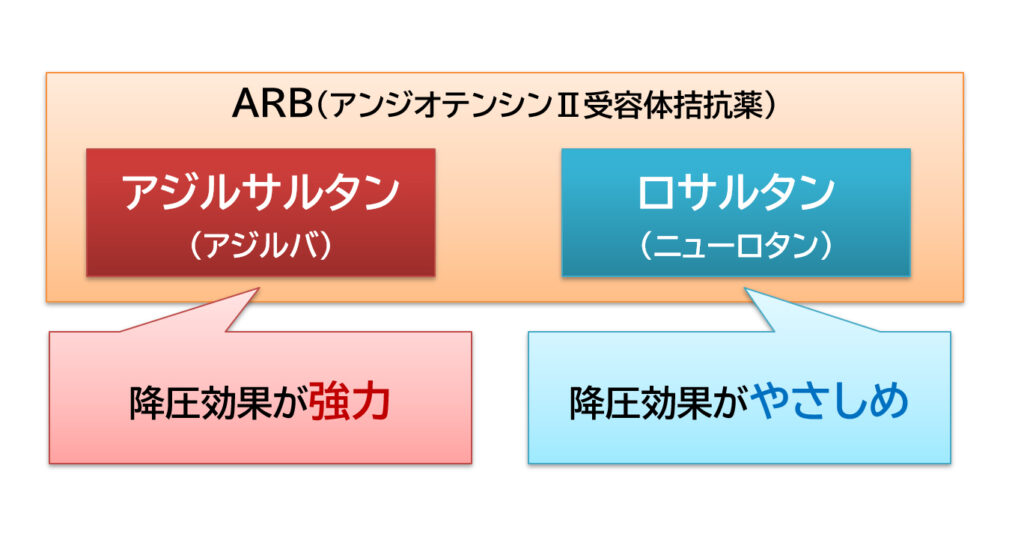

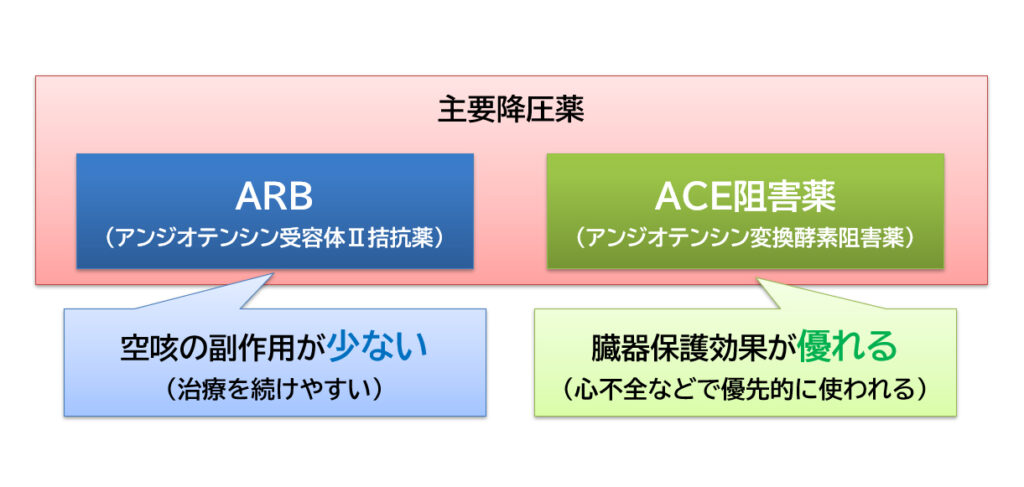

「ARB」と「ACE阻害薬」、同じ高血圧治療薬の違いは?~効果と空咳の副作用、治療の続けやすさ

【薬剤師が執筆・監修】空咳などの副作用が少なく治療を続けやすい「ARB」、臓器保護効果が高めで使用実績も豊富な「ACE阻害薬」…

-

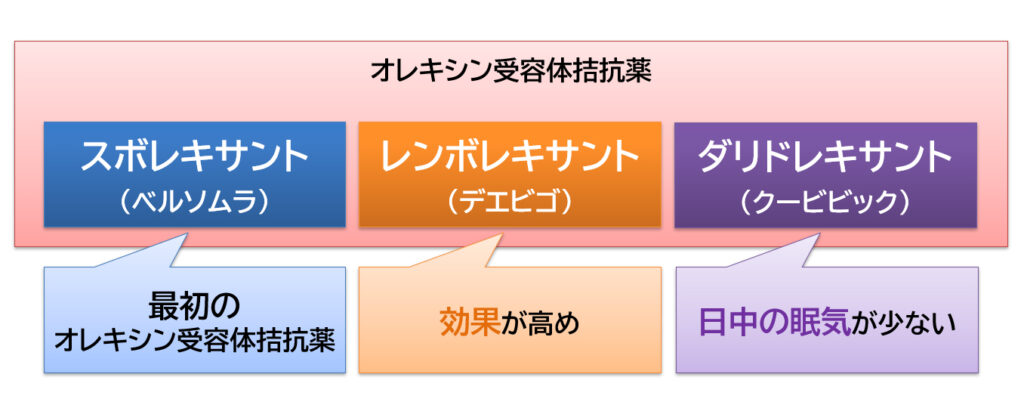

『ベルソムラ』・『デエビゴ』・『クービビック』、同じオレキシン受容体拮抗薬の違いは?~効果や作用時間…

【薬剤師が執筆・監修】日本で開発された最初のオレキシン受容体拮抗薬『ベルソムラ』、効果が高めなものの副作用も出やすい『デエビゴ』、翌朝・日中への眠気の持ち越しが…

-

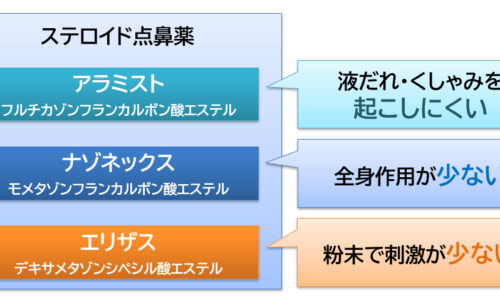

『アラミスト』・『ナゾネックス』・『エリザス』、同じステロイド点鼻薬の違いは?~効果と副作用、使用感…

【薬剤師が執筆・監修】使ったときの不快感が少ない『アラミスト』、全身移行が少ない『ナゾネックス』、添加物が少なく刺激がほとんどない『エリザス』…

-

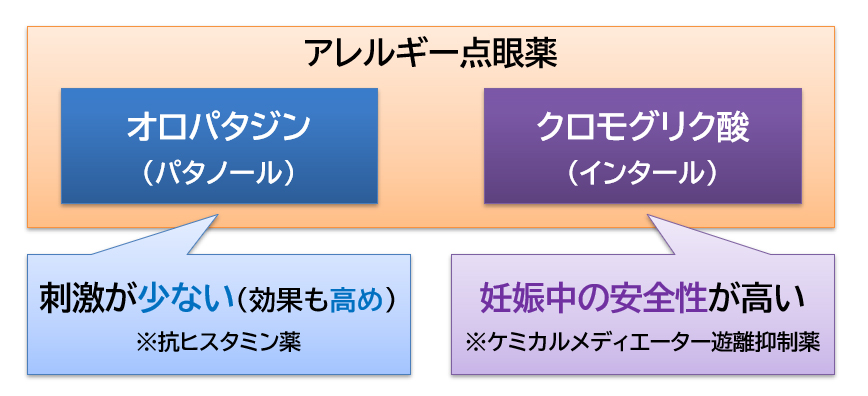

『パタノール』と『インタール』、同じアレルギー点眼液の違いは?~効果と妊娠中の安全性、pH・浸透圧に…

【薬剤師が執筆・監修】人間の涙と同じ性質(pH・浸透圧)を持つ『パタノール』は、眼にしみない~pHや浸透圧比が影響する目薬の刺激や不快感…

-

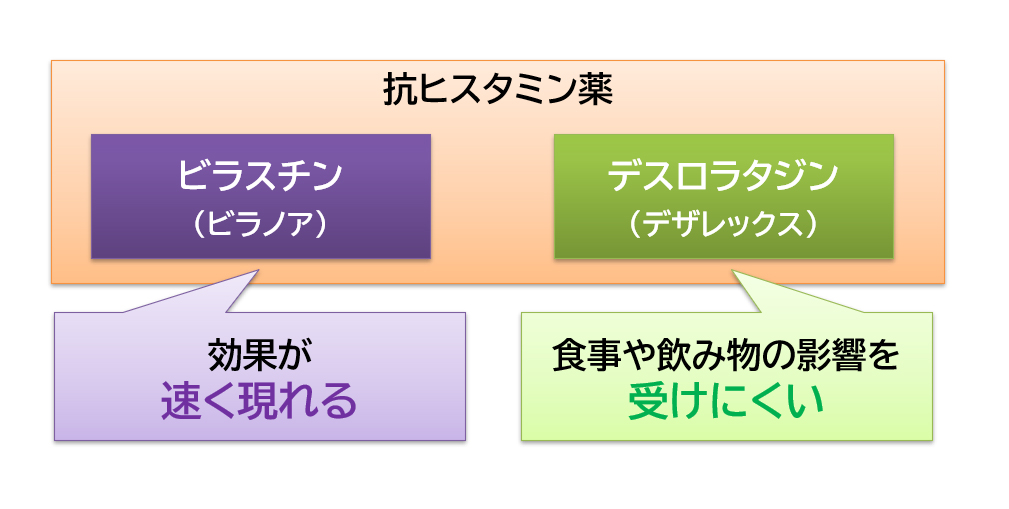

『ビラノア』と『デザレックス』、同じ抗ヒスタミン薬の違いは?~効果の速さと食事・飲み物の影響

【薬剤師が執筆・監修】用法は複雑だが速く効く「ビラスチン」、食事や飲料の影響を受けず安定した効果を期待できる「デスロラタジン」…