- ホーム

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

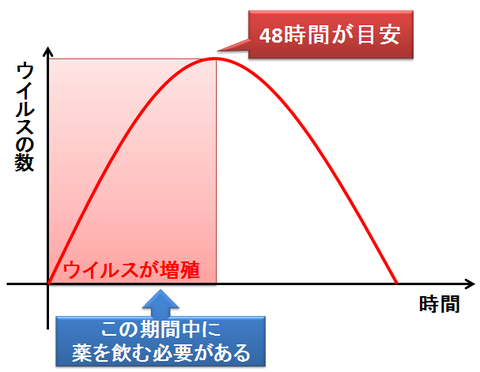

インフルエンザの治療薬は、なぜ48時間以内に飲まないといけないの?

【薬剤師が執筆・監修】ウイルスの増殖を抑える「ノイラミニダーゼ阻害薬」は、既に増えてしまったウイルスを退治することはできない~ウイルス増殖が完了する目安としての…

-

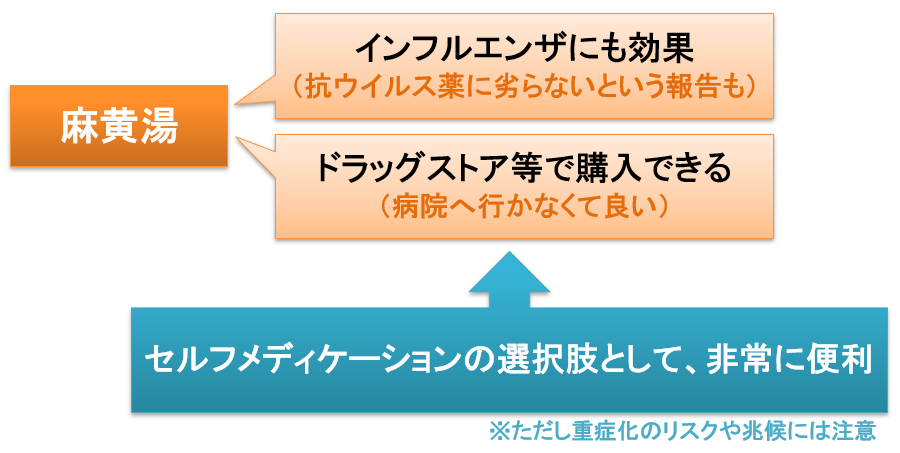

『麻黄湯』はインフルエンザに効く?~抗ウイルス薬との比較と使いどころ、重症化リスク

【薬剤師が執筆・監修】『タミフル』等に劣らない効果も報告されている『麻黄湯』をセルフメディケーションに巧く利用する方法~重症化のリスクや兆候と使いどころ…

-

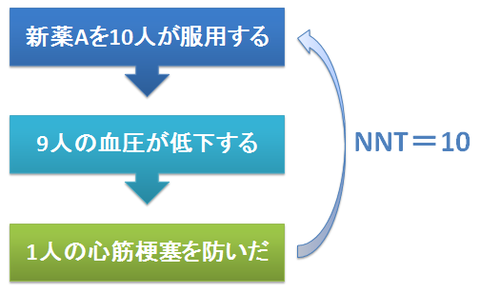

NNT(Number Needed to Treat)とは何のことか~コストを考える際の利点と、エン…

【薬剤師が執筆・監修】治療必要数:NNTは、治療の経済的損得を考える際の重要な指標だが、数字の大小だけでなく「設定されたエンドポイントの内容」まで吟味する必要が…

-

薬を飲んでいる人は、飲酒を控えた方が良い?~相互作用と副作用のリスク

【薬剤師が執筆・監修】薬とお酒の相互作用~作用を強める・作用が弱まる・肝臓に負担がかかる・悪酔いするのトラブルと、間隔を空ける意味…

-

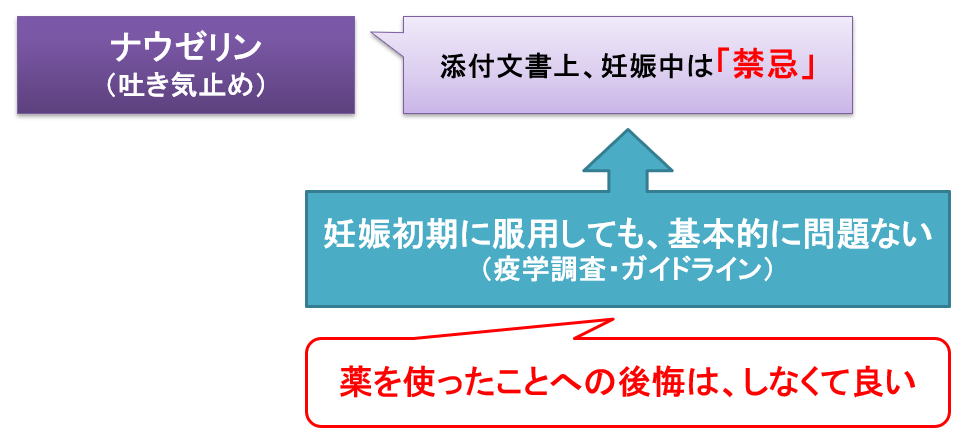

吐き気に『ナウゼリン』を処方してもらっていたが、「つわり(妊娠悪阻)」だった。胎児への影響は?~妊娠…

【薬剤師が執筆・監修】『ナウゼリン』を服用中に妊娠が判明した時の、判断と対応~添付文書上の「禁忌」には、絶対禁忌と原則禁忌が含まれる…

-

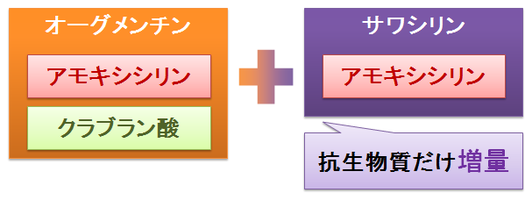

『オーグメンチン』と『サワシリン』を併用するのは何故?~「アモキシシリン」の高用量と「クラブラン酸」…

【薬剤師が執筆・監修】市中肺炎や中耳炎・副鼻腔炎に対する「アモキシシリン」の高用量の治療~単純に『オーグメンチン』を増量しない理由…

-

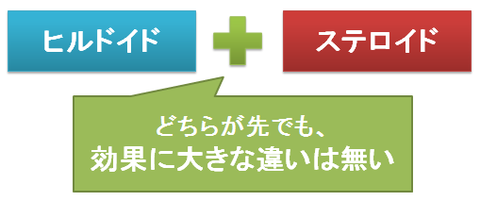

『ヒルドイド』と「ステロイド」の塗り薬、どちらを先に塗れば良い?~塗布順序と効果の差

【薬剤師が執筆・監修】『ヒルドイド』と「ステロイド」はどちらを先に使っても、効果に影響するほど吸収に差は出ず、副作用のリスクも変わらない~特に指示がなければ「①…

-

-

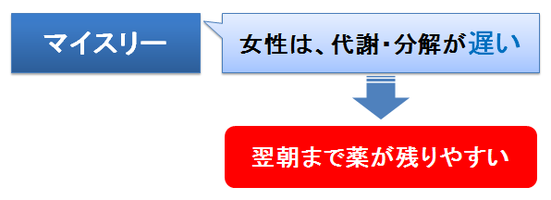

『マイスリー』は、女性の方が代謝されにくい?~性差・年齢による影響と翌朝への持ち越しリスク

【薬剤師が執筆・監修】女性は『マイスリー』の代謝が遅く、翌朝まで残りやすい傾向がある~米国での初期投与量は5mgに制限されていることや、高齢の女性では更に代謝が…

-

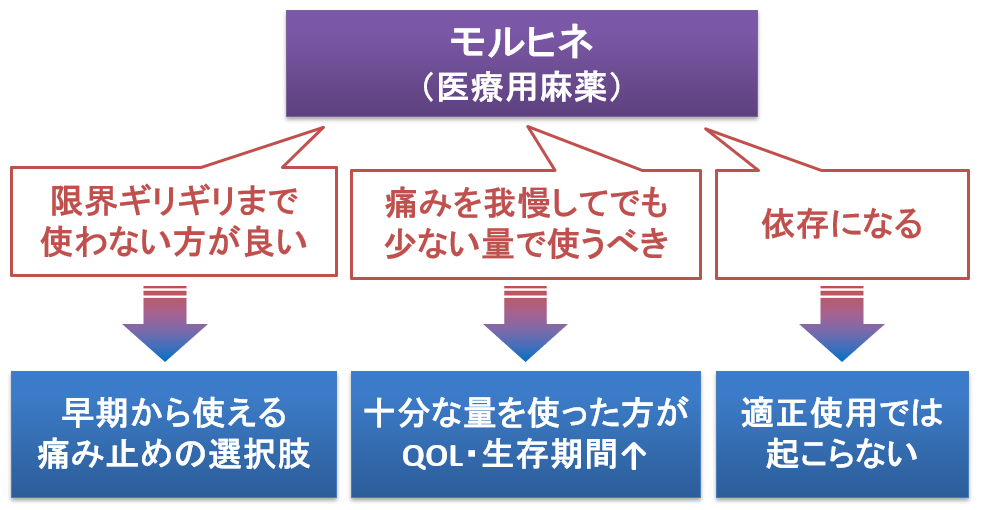

痛み止めの「モルヒネ」は最後の手段で、依存も起こりやすい?~医療用麻薬に対する誤解

【薬剤師が執筆・監修】「モルヒネ」にまつわる3つの誤解~使い始める時期・使う量・精神依存、適切に使えばむしろQOLと生存期間に好影響を与える可能性がある薬…

-

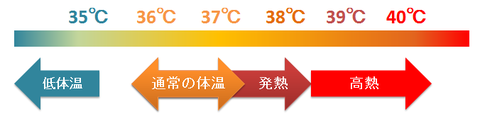

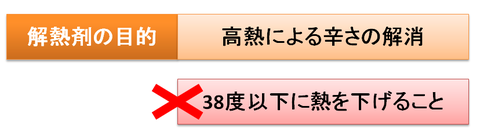

『カロナール』や『アルピニー』などの解熱剤、どのくらいの熱で使うべき?~38℃や38.5℃と言われる…

【薬剤師が執筆・監修】感染症法による、「治療が必要な高熱」の基準~インフルエンザの高熱に対する注意…

-

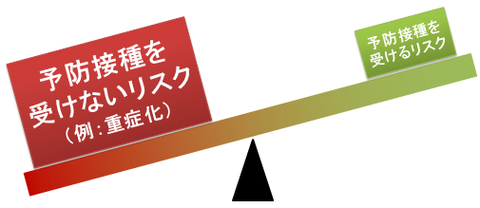

【反論】「インフルエンザワクチンは打たないで」というデマが広まっていることについて

【薬剤師が執筆・監修】「ワクチンは危険で無意味だ」と強調するNaverまとめの間違いを、科学的な観点から指摘します…

-

子どもの熱に『カロナール』を使ったが効かない。追加で飲ませるべき?~解熱薬で平熱まで熱を下げる必要は…

【薬剤師が執筆・監修】『カロナール』を追加しようとする前に、考えるべきこと~熱が上がっている最中に解熱・冷却すると寒気が悪化することもある…

-

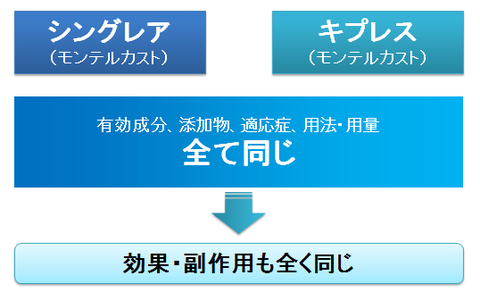

『シングレア』と『キプレス』の違いは?~同じ薬でも、販売会社が異なると商品名も変わる

【薬剤師が執筆・監修】『シングレア』と『キプレス』は有効成分・添加物・錠剤や顆粒の色やかたち・適応症・用法用量が全て同じ~有効成分が同じでも、販売会社が違うと別…

-

-

-

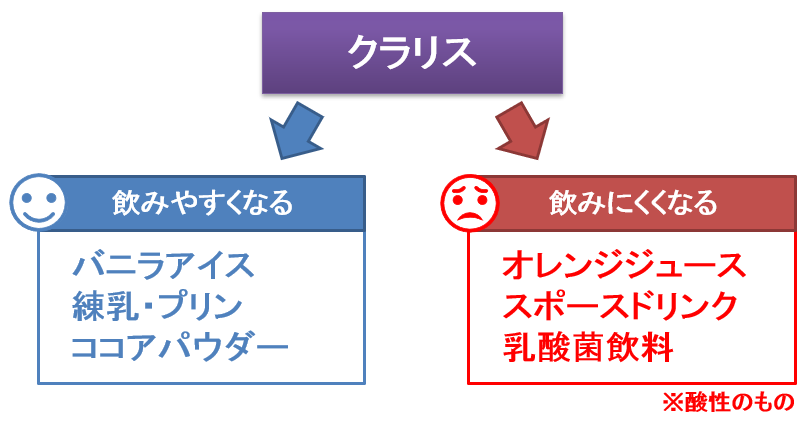

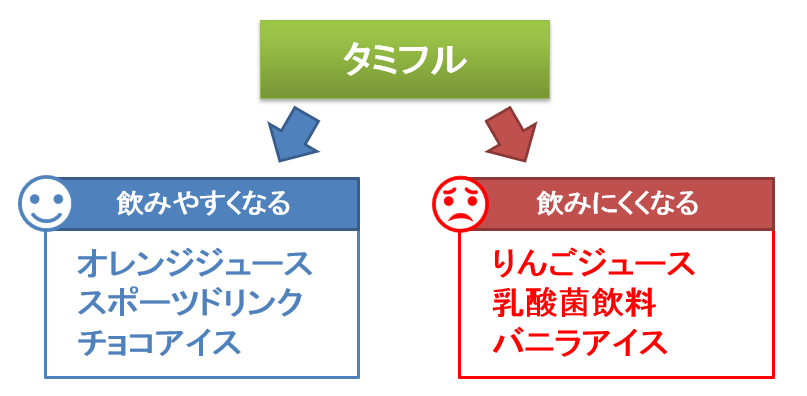

『タミフル』ドライシロップの味が苦い、子どもに上手に飲ませる方法はない?

【薬剤師が執筆・監修】「オレンジジュース」・「スポーツドリンク」・「チョコアイス」と混ぜると飲みやすくなるが、「りんごジュース」や「バニラアイス」と混ぜると飲み…